-

「ビタ」は生命、「ミン」はアミン。意外と知らないビタミンの語源

昨日のコラムの中で、ビタミンの由来について後日お伝えしますと宣言しましたので、今日のコラムでさらっと触れたいと思います。 由来と言うか、ビタミンがどういう意味を表しているかですが、この「ビタミン」という言葉は、ポーランド人のフンクと言う人... -

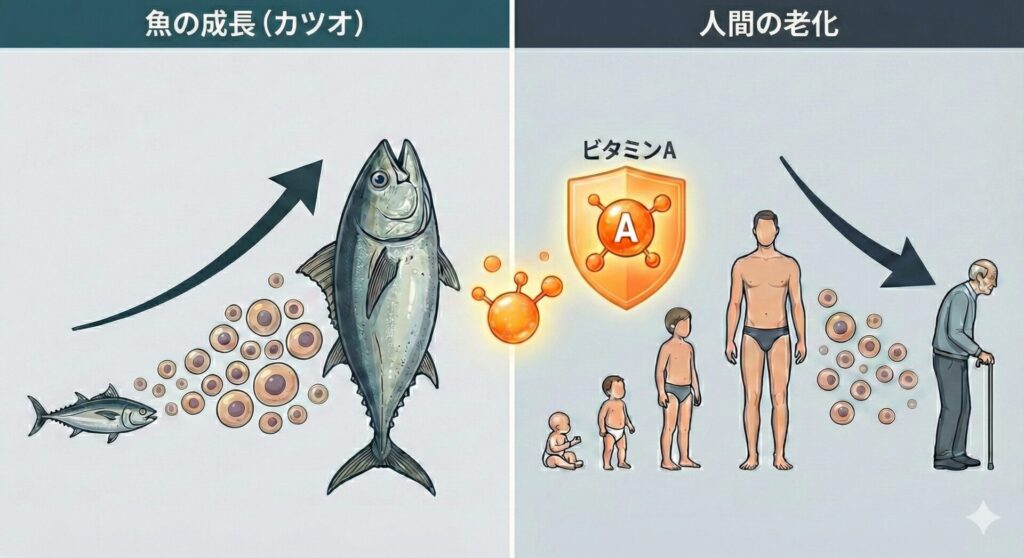

年齢と共に減る細胞を守る!「ビタミンA」の賢い摂り方と肝臓の役割!!

昨日のコラムでは年齢とともに減っていく細胞数をいかに食い止めるか、その方法の1つが十分なビタミンAを摂取することとしていました。 三石巌先生によると、このビタミンAですが、ABCのトップに来ているため、トップバッター、すなわち最初に命名されたビ... -

魚は死ぬまで大きくなるのに、なぜ人間は小さくなる?分子栄養学が教える「老化」の原因

先日から三石巌先生の理論を分子栄養学の視点でお話ししていますが、脳細胞が30歳を過ぎると減少していくこともお伝えしました。 今日は、30歳を過ぎてくると脳細胞だけでなく体全体の細胞も減少していくことと、ビタミンAとの関係に触れて行こうと思いま... -

科学的にも「母は強し」だった!?エネルギーの源であるミトコンドリアは100%母親譲りという衝撃!

今日のコラムも昨日の続きとなります。分子栄養学の分子は遺伝子を表していると言うことで、今日はその遺伝子について引き続き突っ込んでいきます。 そもそも私たちの体の中の遺伝子と言うものは、父親と母親との両方からもらったものになります。 母親に... -

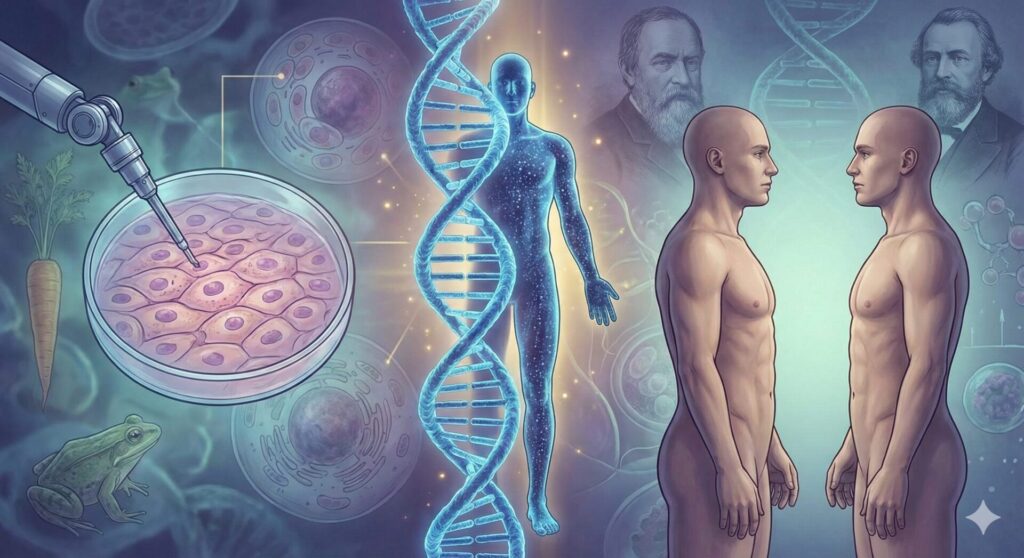

皮膚から人間が作れる!?分子栄養学から見る「遺伝子」とクローンのお話し!

今日のコラムは昨日の続きで、分子栄養学についてです。分子栄養学の分子とは?と言う話しなのですが、昨日のコラムでは、この回答を今日のコラムでするつもりでしたが、Geminiがまさかの回答を画像内でしてしまうと言う、いいのか悪いのか、わからない状... -

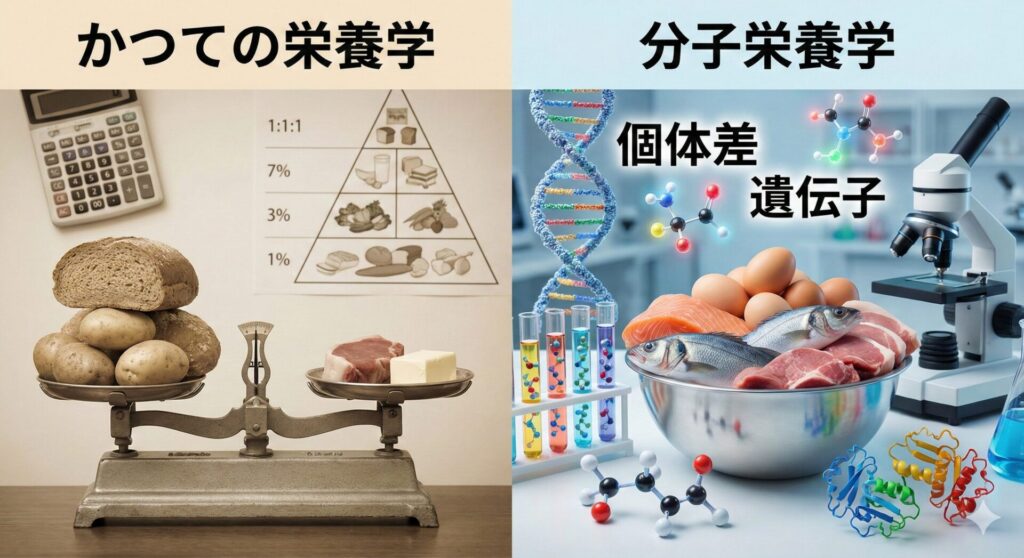

<三石巌理論>栄養素はバランスが大事ではなく、絶対量で測って摂取すべき!

今年に入ってから三石巌先生の理論をシリーズで取り上げています。三石巌先生と言えば物理学者でありながら分子生物学を学び、食と健康を分子栄養学から捉えた、分子栄養学のパイオニアとも呼べる先生です。 この分子栄養学ですが、過去の栄養学との違いを... -

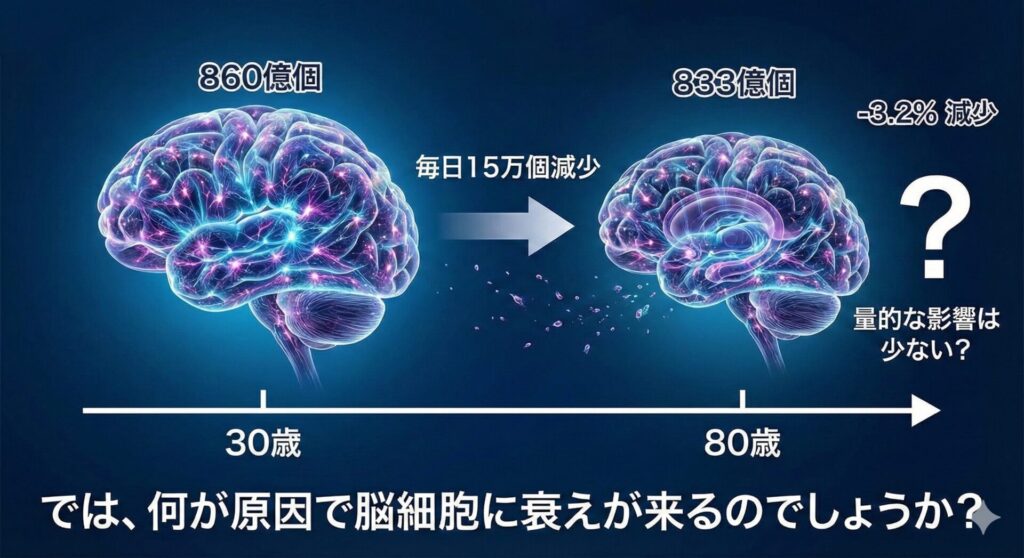

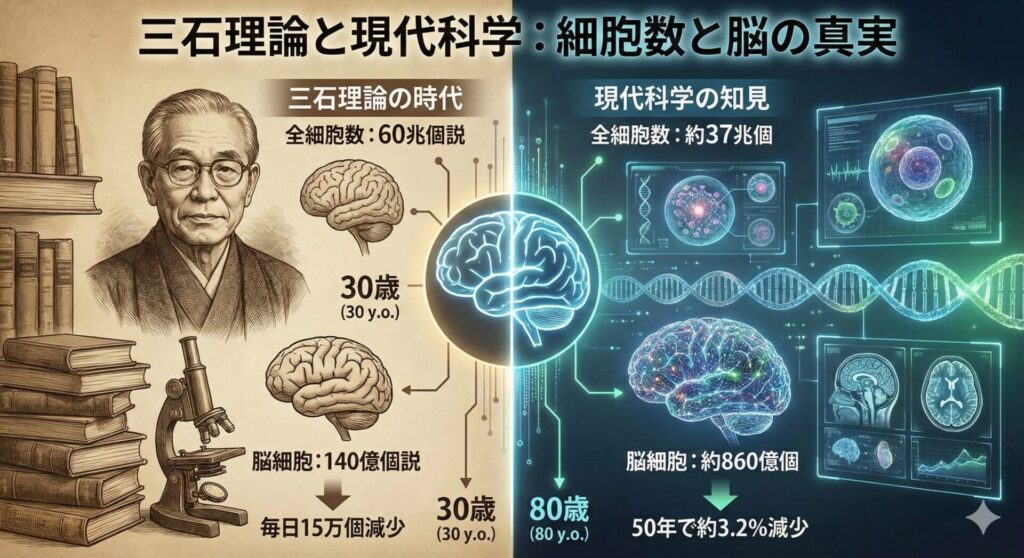

脳の寿命を延ばすのは「質」の維持!未病の段階で始める脳ケア!!

今日のコラムは昨日の続きになります。 昨日は、三石巌先生の理論に基づき、30歳以降に毎日15万個の脳細胞が死滅しているとする理論ですが、細胞生成と死滅している細胞が30歳を境に生成より死滅の方が増えてくると言う意味での、15万個の死滅と言う表現と... -

30歳以降、毎日15万個の脳細胞が減るとすれば、80歳で脳細胞はいくつ残っているのか?

昨日までのコラムで脳を活性化するビタミンEの食材を取り上げてきました。これは三石巌先生の理論に基づいたもので、脳を活性化する栄養素として、たんぱく質とビタミンC、ビタミンE、ビタミンB群を大量に摂取すべきと言うことからの引用でもありました。 ... -

脳を活性化するビタミンEを多く含む野菜とは?

脳を活性化するビタミンEの食材を探すシリーズは今日が最後となります。最後は緑黄色野菜を中心とした、野菜類になります! 何と言ってもビタミンEの含有量が多いのは「モロヘイヤ」です。モロヘイヤはエジプトが原産の野菜で、古代エジプトの王様がスープ... -

脳を活性化するビタミンEを魚介類で摂取するには、何を食べればいいのか?

脳を活性化するビタミンEを食材別にお伝えしていますが、今日は魚介類になります。 この魚介類を大きなカテゴリーで分けると、青魚、魚卵、うなぎと分けられます。どうしてうなぎだけ特別なのとなりますね? うなぎは生物学的にはウナギ目と言うグループに...