人の消化酵素で分解できない食物繊維は腸内細菌が分解してくれるのですが・・・その腸内細菌が少ない場合は・・・・?!

今日は昨日の続きになりますが、糖質以外の炭水化物である食物繊維はどのようにして体内で消化されているのか?についてです。

食物繊維の中のセルロースを例に、昨日のでんぷんのように化学的に分析していきます。

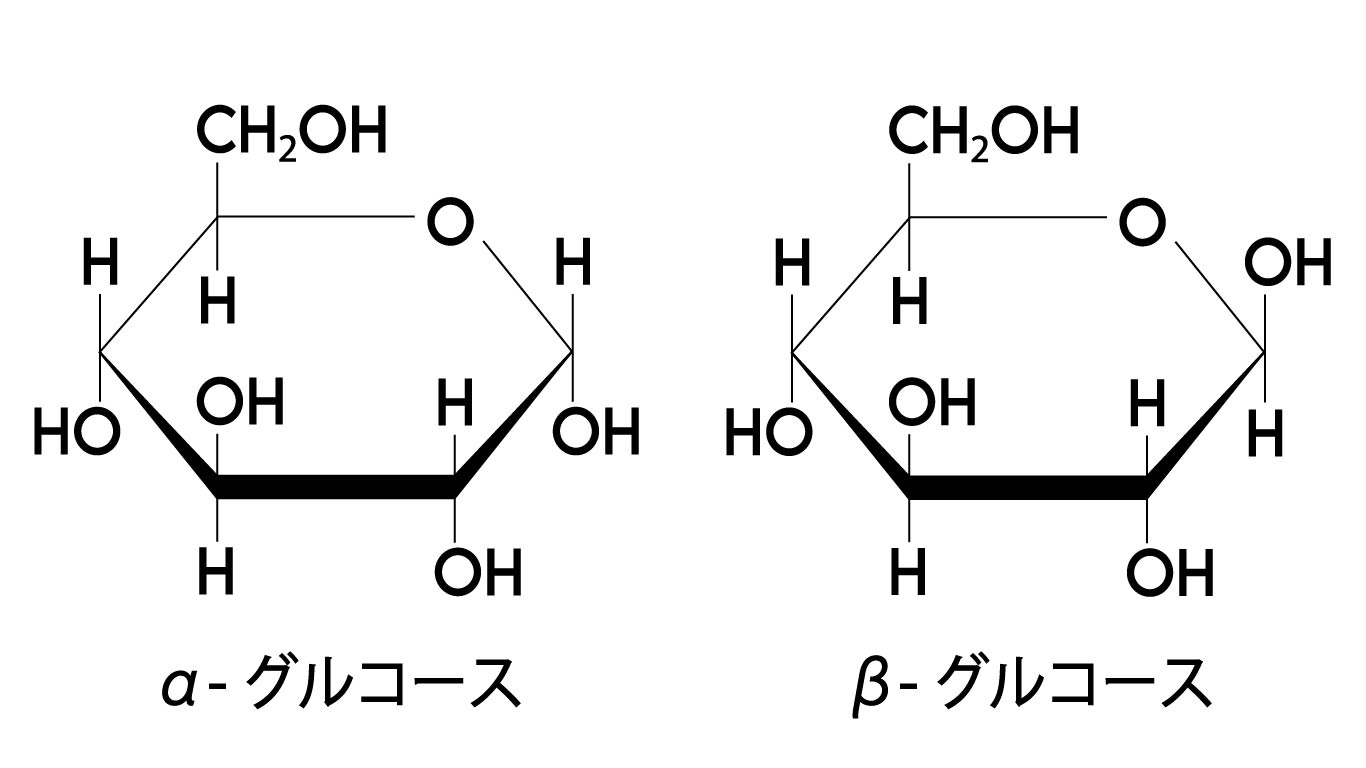

食物繊維であるセルロースは、人の消化酵素で分解ができません。これは、でんぷんがα-グルコースが結合したものであったのに対し、セルロースはβ-グルコースがβ-1,4結合で直鎖状に結合した高分子化合物であるからです。

セルロースはこれらの直鎖状の繊維が結晶化し、シートを形成しています。そしてこのシート状の結晶の周囲にヘミセルロースが結合し、さらに消化されにくくなっているのです。

要するに人の消化酵素であるアミラーゼではβ-1,4結合を分解出来ないということになります。

人が分解出来ないとすると、本来はそのまま便となり不要物として排出されます。しかし、この食物繊維をしっかりと分解してくれる微生物が腸内にはいるんですね!これが腸内細菌と呼ばれるものです。

腸内細菌により分解されたβ-グルコースは腸内細菌の活動エネルギー源として利用されています。

そして菌の代謝リレーの中で、それぞれの持ち場で腸内細菌たちは様々な有機酸を産生します。

人の腸内の腸内細菌叢は人それぞれまったく違います。よって、腸内細菌叢によっては、食物繊維を分解できる腸内細菌が少ない人もいらっしゃいます。

その場合は、いくら食物繊維を食べても効率よく腸内細菌で分解できずに、そのまま便として排出されるのですが、時として分解されない食物繊維がうまく排出されずに便秘の原因となることもあるようです。

では、どのような腸内細菌が腸内にいれば、有益な有機酸が産生されるのでしょうか?

明日棲息する腸内細菌と有機酸の産生について見ていきます。

画像は、α-グルコースとβ-グルコースの化学式になります。

コメント