糖質の代表選手である「でんぷん」はどのように体内に消化吸収されているのか?

今日から腸内細菌にとっては欠かす事の出来ない食物繊維について見て行こうと思います。

一言でいうと、食物繊維とは「人の消化酵素では消化できない食物中の物質の総称」となります。炭水化物ではありますが、人の消化酵素で消化できる糖質とは分けて考えられており、6大栄養素としては炭水化物とは別個の扱いになります。

これを腸内細菌側から考えるとよくわかるのですが、糖質は消化酵素が分子レベルまで消化し、吸収されるため、腸内細菌のエサとして回ってこないのです。

この糖質の代表選手である「でんぷん」について、今日は見て行くことに致します。

でんぷんは、じゃがいもや、とうもろこしはもちろん、人が主食としている米やパン、パスタなどにも豊富に含まれています。

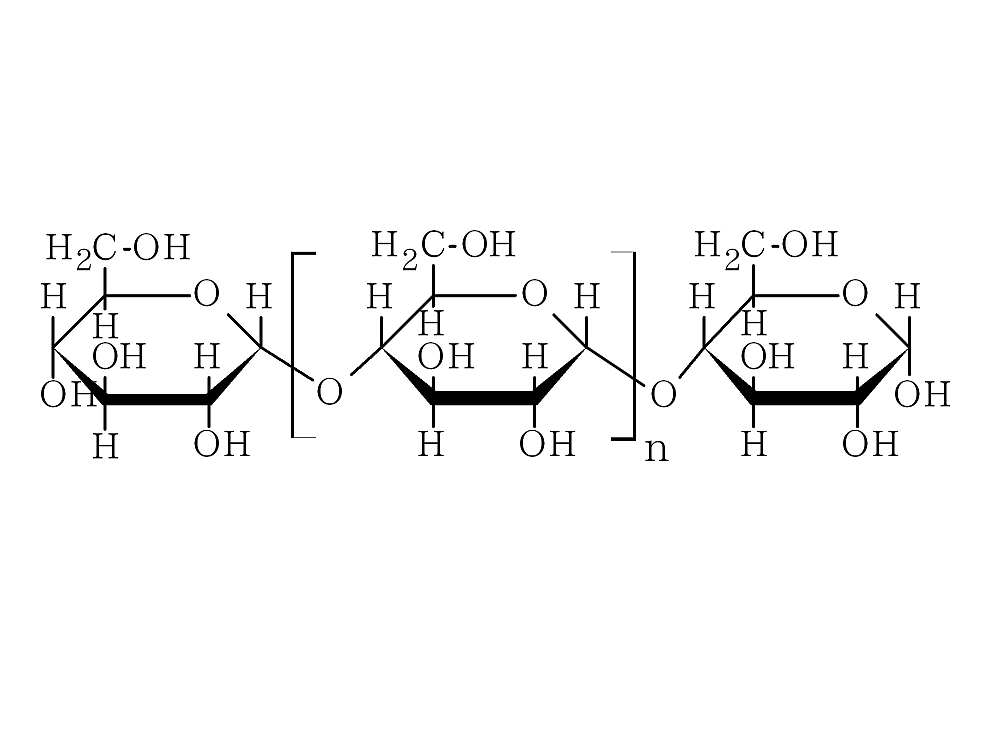

化学的にでんぷんを分析していくと、でんぷんとは、α-グルコースがα-1,4結合で直鎖状に結合した部分(アミロース)と、α-1,6結合により分岐した部分(アミロペクチン)により構成される高分子化合物です。

画像はアミロースの化学式ですが、α-グルコースが連なっています。

このでんぷんが消化されるためには、アミラーゼという消化酵素が働くことになります。口腔内の唾液にはアミラーゼが含まれており、何度も咀嚼することで最初の分解が行われています。

化学的に言うと、エンド型α-アミラーゼの働きで短い鎖(デキストリン)に分解されます。続いて、エキソ型α-アミラーゼの働きで、直鎖部分はマルトースに、アミロペクチンの分岐部分はイソマルトースに分解されます。

マルトースもイソマルトースも二糖類ですので、多糖類であるでんぷんが、アミラーゼの働きで二糖類にまで分解されたと言うことになります。

そしてこれらの二糖類は、小腸上皮細胞の刷子縁にあるマルターゼ、イソマルターゼにより分解され、α-グルコースとなり細胞内に吸収されるのです。

これに対して、糖質以外の炭水化物である食物繊維はどのようにして体内で消化されているのでしょうか?

明日詳しく見て行きたいと思います。

コメント