脂肪酸は炭素、水素、酸素で構成されるカルボキシル基(COOH)に炭素が複数個、鎖状につながって出来ています

一昨日のコラムで不飽和脂肪酸は炭素と炭素の二重結合の位置の違いで種類が分けられているという話し致しました。

今日は、改めて脂肪酸についておさらいをしてみたいと思います。

そもそも脂肪酸はどんな成分なのか?ということですが、3大栄養素の脂質に含まれる成分であることは、以前もお話ししました。

この脂肪酸に様々な物質が結びつき、あらゆる脂質が作られていますが、脂肪酸に含まれる元素は、炭素C、水素H、酸素Oの3種類となります。

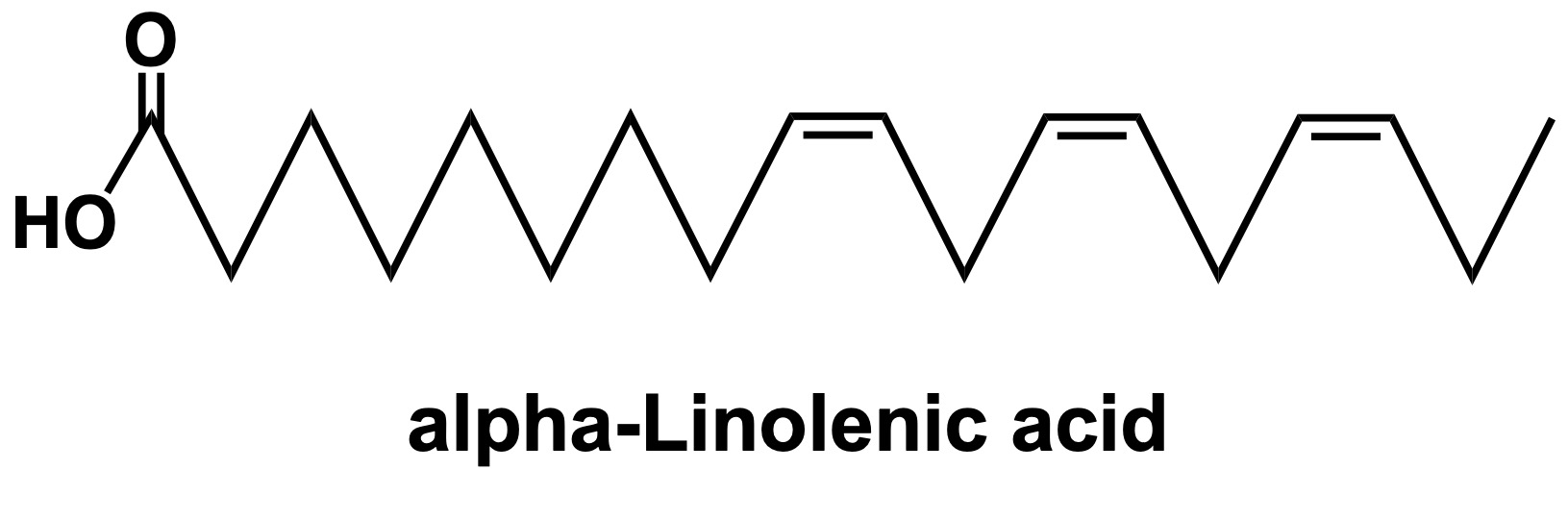

もう少し詳しく化学式で説明すると、炭素・水素・酸素で作られるカルボシル基(COOH)に炭素Cが鎖状につながって脂肪酸が構成されています。

画像は、αリノレン酸ですが、左側のカルボキシル基(COOH)に炭素Cが鎖状につながり、途中3か所に二重結合している箇所があります。

この結合は共有結合で、炭素は4本の手で他の原子とつながります。水素は1本、酸素は2本、窒素は3本の手でつながります。

鎖状の炭素は両端を炭素とつながり、あと2本は水素とつながっています。二重結合のところだけ炭素同士で2本でつながり、後の2本は炭素と水素につながります。

このように、途中二重結合を挟みながら、炭素が水素を携えて鎖状につながり、酸素を含んだカルボキシル基を従えているのが、脂肪酸と言うわけです。

そして、この鎖状の炭素数の長さで、短鎖脂肪酸(炭素数が2~6)、中鎖脂肪酸(炭素数が8~10)、長鎖脂肪酸(炭素数が12以上)と分類されています。

*長鎖脂肪酸を炭素数14以上とする説もあります。脂肪酸の炭素は合成も分解も2個ずつ変化するので必ず偶数個になります。

昨日は腸内細菌と長鎖脂肪酸である不飽和脂肪酸についての関係性について触れましたが、今日は炭素の鎖状の長さが短い短鎖脂肪酸が出て参りました。短鎖脂肪酸と言えば腸内細菌が代謝物として生み出すとても重要な脂肪酸です。

話しがつながってきたところで、明日以降でこのあたりをもっと深追いしていこうと思います。

コメント