腸が水分やナトリウムを吸収するメカニズムのエネルギー源は腸内細菌が生み出す短鎖脂肪酸が機能しています!

腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きの今日は、

③腸がナトリウムを吸収する際のエネルギー源になる、についてです。

では、腸がナトリウムを吸収するメカニズムはどのようになっているのでしょうか?

そもそもナトリウムは、健康維持に欠かせない必須ミネラルの1つです。体の水分(体液)の恒常性を維持しているのですが、主に食塩(塩化ナトリウム)の形で小腸で吸収されます。この体内のナトリウム量を調節しているのは腎臓で過剰分は尿中へ排泄されます。

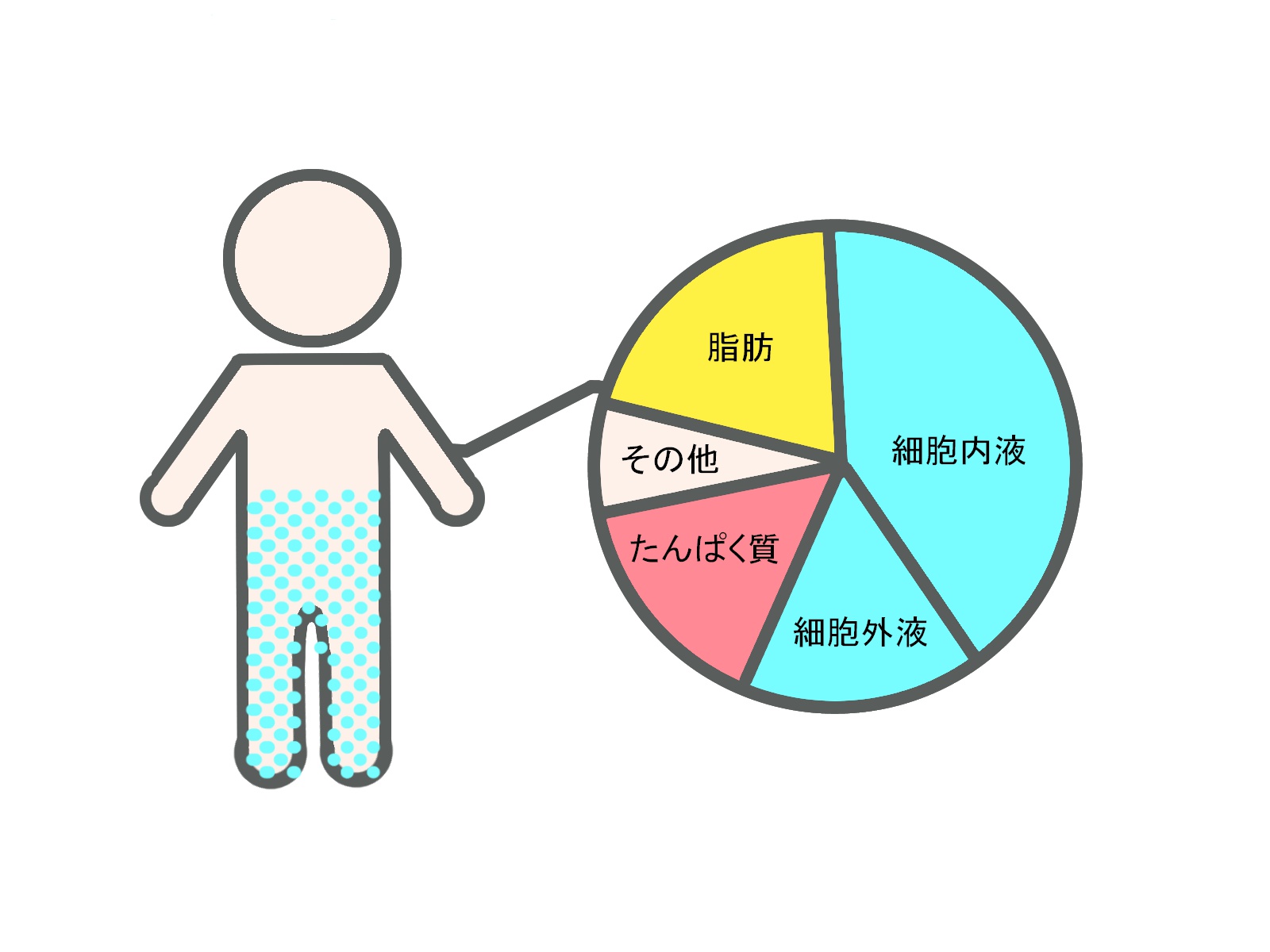

体内には体重の0.1~0.2%のナトリウムが存在していると言われており、細胞外液(*細胞外液とは、血漿、リンパ液、間質液など細胞を取り囲む液体のこと)に多く含まれています。ナトリウムは、細胞外液の浸透圧を調整すると共に、体内の水分量を常に一定に保つ働きをしているのです。<今日の画像は体の組成を簡単なイラストにしたものです>

ナトリウム量を腎蔵が調節してくれるとは言え、過剰な摂り過ぎは、体液のバランスを崩し、むくみや口内炎の原因になります。そして、血圧上昇などの症状が現れることもあります。また反対に、多量の発汗や下痢などで水分が不足するとナトリウムも同時に不足するため、疲労感や食欲不振に陥り、ショック症状を起こす場合もあり注意が必要です。熱中症の時の水分補給はナトリウムも摂取すべきとはこのことですね。

では、そのナトリウムが吸収されるメカニズムはと言うと、食物が小腸の空腸、回腸に達すると、そこからナトリウムと塩素イオンが吸収されます。この時、回腸の末端に到達するまでに約8Lの水が再吸収され泥状の便ができます。引き続き大腸では約15時間かけてナトリウムと塩素イオンの再吸収により、水が再吸収され便が形成されるのです。最終的には、腸に入った約9Lの水分の99%が再吸収され、残りの1%程度が便とともに排泄されます。

これがナトリウムが腸内に吸収されるメカニズムですが、その際のエネルギー源になるのが、腸内細菌が生み出す短鎖脂肪酸であると言うわけです。

約9Lの水分の99%を再吸収する腸内のメカニズムも緻密ですが、そのエネルギー源が腸内細菌の代謝物である短鎖脂肪酸が担っていると言うのも驚きです。

このメカニズムが上手く機能しないと、細胞外液のバランスが保てない上に、水分の再吸収も緻密に機能しなくなるのですから、いかに腸内細菌の働きが重要なのかがわかります。

短鎖脂肪酸を生み出す酪酸菌やその前工程の乳酸菌、ビフィズス菌、そしてそのエサになる糖分を生み出す糖化菌、糖化菌のエサになる食物繊維と、菌の代謝リレーが成立して、後に短鎖脂肪酸が生み出されるとすると、日常の食事がいかに大切かを改めて認識する必要がありそうですね!

コメント