腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きについて!

昨日のコラムで短鎖脂肪酸がもたらす効果効能はエネルギー産生などを含め8つの有益な働きがあるとお伝えしました。そして、その8つについては2024年1月18日のコラムをご覧くださいと言っておりました。

今日は、この8つの有益な働きについて、2024年1月18日には掘り下げられなったことも踏まえ、改めて考察してみたいと思います。

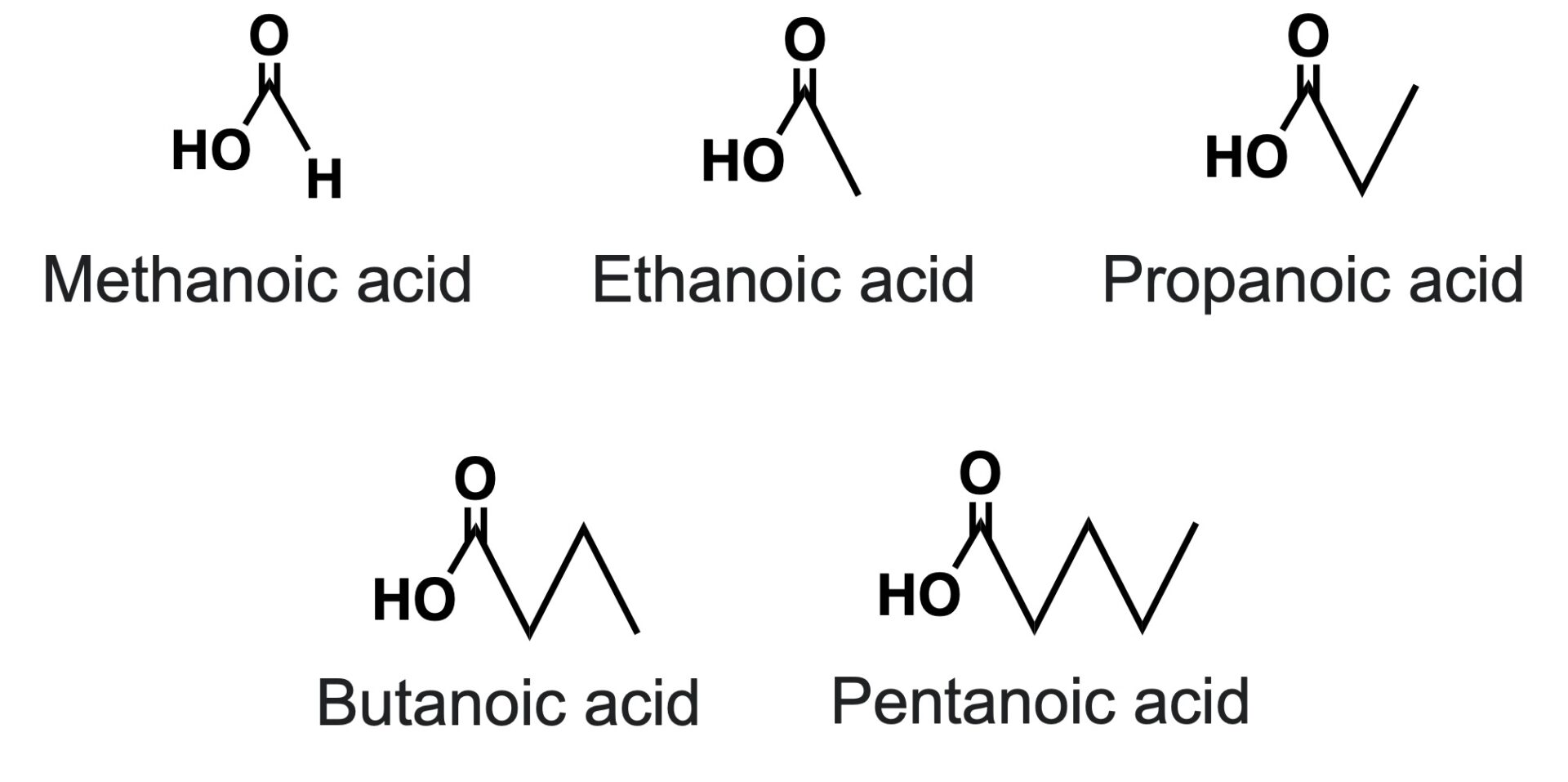

ちなみに、今日の画像は、5つの短鎖脂肪酸の化学式になります。このうち、腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸は、butanoic acidの酪酸、ethanoic acidの酢酸、そしてpropanoic acidのプロピオン酸になります。

それでは8つの有益な働きですが、国澤準先生によると以下になります。

①腸内を弱酸性に保ち、有害菌の発育を抑え、有用菌の発育を促す

②腸の活動エネルギーになり、ぜん動運動を促す

③腸がナトリウムを吸収する際のエネルギー源になる

④腸管のバリア機能の強化する

⑤免疫の働きを整える

⑥血糖値を一定に保つホルモンのインスリンの分泌を調整する

⑦肥満を予防する

⑧生活習慣病の予防と改善をする

となります。

この8つを大きな項目に分けるとすれば、①は腸内環境を整える機能、②③はエネルギー産生に関する機能、④⑤は免疫機能に関するもの、⑥⑦⑧は血糖値調整を含めた生活習慣病を防ぐ機能と言うことになります。

これだけでなく、腸内細菌としては短鎖脂肪酸の産出以外に、ビタミンも産生しており体内の様々な調整機能もございます。

まず①については、有害菌、有用菌という表記になっておりますが、腸内細菌のパイオニア光岡知足先生は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という分け方をされていました。この割合が2:1:7が理想的な腸内細菌叢のバランスだとされていました。

しかし、近年、日和見菌が徐々に解明されてきた影響で、日和見菌の概念が薄まり、有害菌、有用菌と2つに分けて表記する研究者が多くなってきたようです。

ただ、元来の日和見菌がすべて解明されたわけではなく、例えば、属レベルのクロストリジウム菌ですと、有害菌も有用菌も存在します。クロストリジウム菌を種レベルで分別すると、害悪の区別はつきます。

よって、まだまだ未知の領域であることは間違いありません。

少し話しが反れましたが、明日から、短鎖脂肪酸の①から⑧の効果効能について深く見て行こうと思います。

コメント