3大栄養素の脂質を構成する主成分の脂肪酸について

昨日はオメガ3オイルが植物油や魚介類に含まれる不飽和脂肪酸の油のことで、主にEPA、DHA、αリノレン酸という脂肪酸が含まれるものであるとお伝えしました。

脂肪酸については、その健康への効果は研究段階のものもありますが、その構造の違いによる4つのタイプについて見て行こうと思います。

そもそも脂肪酸とは、脂質を構成する主成分で、主に炭素C、水素H、酸素Oから構成されており、それぞれの結合の仕方で種類が分かれます。

4つのタイプは、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸(3種類)に分けられますが、炭素の二重結合がないものを飽和脂肪酸と呼びます。

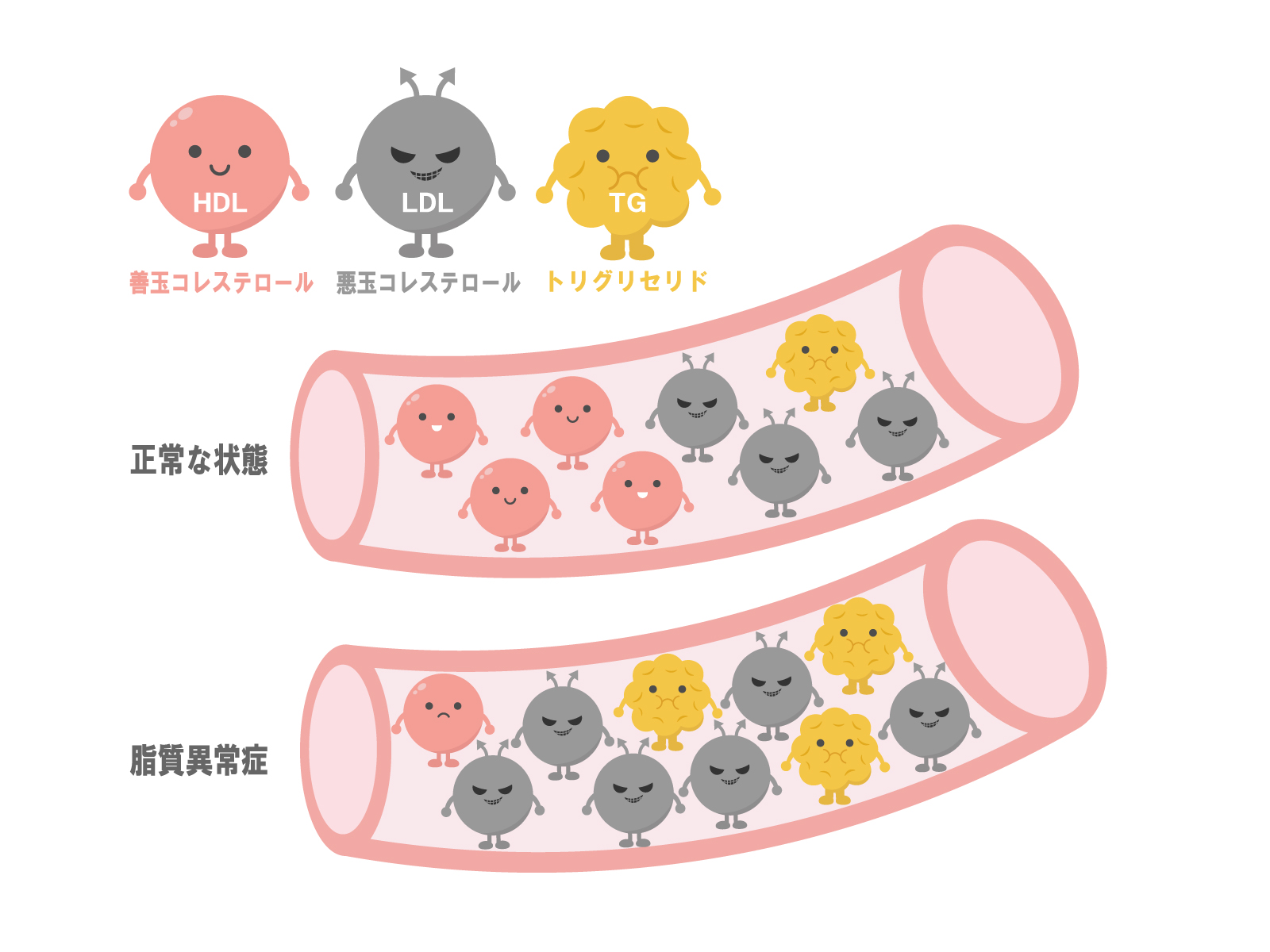

飽和脂肪酸は食品としては動物性脂肪の多いもの、肉類やバターに含まれ、血液中の中性脂肪やコレステロールを増やす要因になるものです。結果、摂取過多による血液がドロドロ化したり血流を悪くします。

不飽和脂肪酸の3種類は、炭素の二重結合の数と構造上の二重結合の位置の違いにより、種類が分けられています。飽和脂肪酸とは違い、血液中の余分な中性脂肪やコレステロールを減らし、血栓を防ぐなどの効果が期待できます。

不飽和脂肪酸の豊富な食品としては、魚介類や植物油、大豆などとなります。

明日は、不飽和脂肪酸をより詳しく見て行きたいと思います。

コメント