500回のコラムを振り返ってみて、腸内細菌が改めて多くの方の市民権?!を得ていないことに気づきました!

ここまでの500回のコラムを振り返りながら、食と健康について見ていますが、今日は腸内細菌についてです。

腸内細菌に関しては、この数年私が最も注目しているところで、当初イメージしていた腸内細菌の存在やその働きと言うものが、コラムを書き始めた頃より、180度くらい変わってきていると言うのが正直なところです。

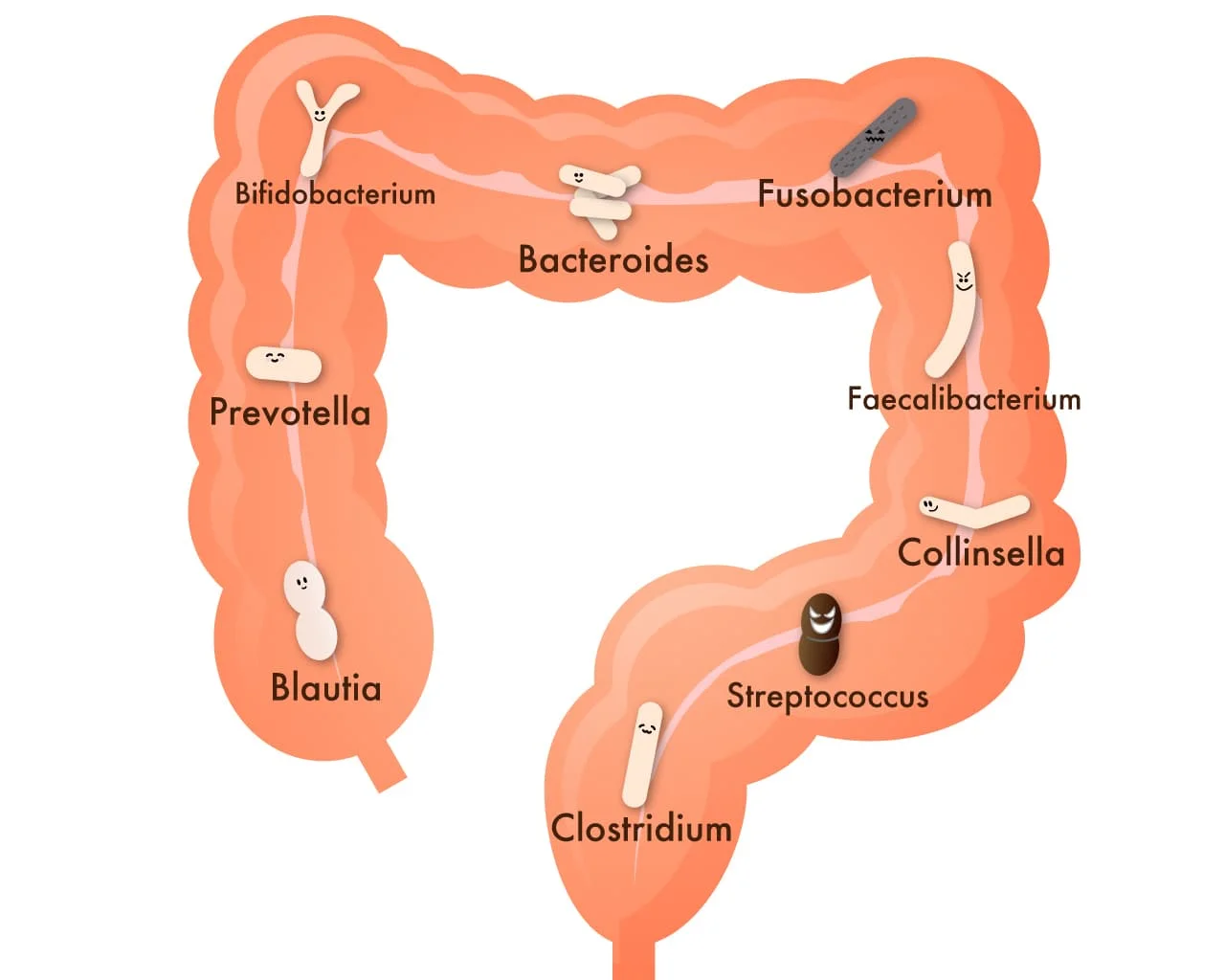

腸内細菌は人の健康にいいも悪いも影響を及ぼしていると言うのは元々明らかだったのですが、「ここまで影響があるのか!」と言うのを500回の間に改めて気付かされてきました。

例えば、免疫機能についてみると、人が本来有している自然免疫と獲得免疫の機能に加え、腸内細菌の代謝物である短鎖脂肪酸により効果を得る、腸管バリアをはじめとした免疫機能がいかに体内の健康を維持するために重要であるかを思い知ることになりました。

その短鎖脂肪酸を産出するためには、菌の代謝リレーを意識し食を考えて行く必要があると言う、健康が日々の食生活に委ねられていることを、私の中で確固たるものとしてくれました。

そしてこれは、食物繊維をただひたすら摂取すればいいと言うものではなく、個人個人で食物繊維をこなす腸内細菌の種類や量、能力が違うために、自分自身の腸内細菌叢をしっかり把握したうえで、その対策を練ることが望ましいということも改めて教えてくれました。

「食物繊維を1日25ℊは摂取しましょう!」という厚労省の国民にたいするメッセージが言い表しているように、いかに腸内細菌が多くの方に未だ理解を得られえていないことの裏返しなのかなとさえ思えます。

食物繊維だけをとっても、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維、発酵性食物繊維と非発酵性食物繊維があり、それぞれの食材ごとに成分も異なります。摂取するときの状態(熱する、冷やす、液体で、生のままなど)でも体内での代謝吸収率は違います。

本来ならば、「食物繊維を1日25ℊは摂取しましょう!」というメッセージだけでなく、腸内細菌の存在をもっと知ってもらい、なぜ食物繊維が必要なのか、食物繊維とは何?というところを認識していただく必要があると言うことです。

そういう意味では、腸内細菌の菌の代謝リレーだけを見ても、もっと多くのことを学ばないといけないなと、この500回のコラムを通して私自身も学んできたという経緯があります。

ただ科学者の間でも、腸内細菌についてはようやくその糸口が捕まえられたという段階なのでしょう。多くの人々がよくわからないというのは当然のことなのかも知れません。

そのまだ知られていない領域という意味で、腸内細菌にも関連する口腔細菌について、明日は見て行こうと思います。

コメント