肝臓がん– category –

-

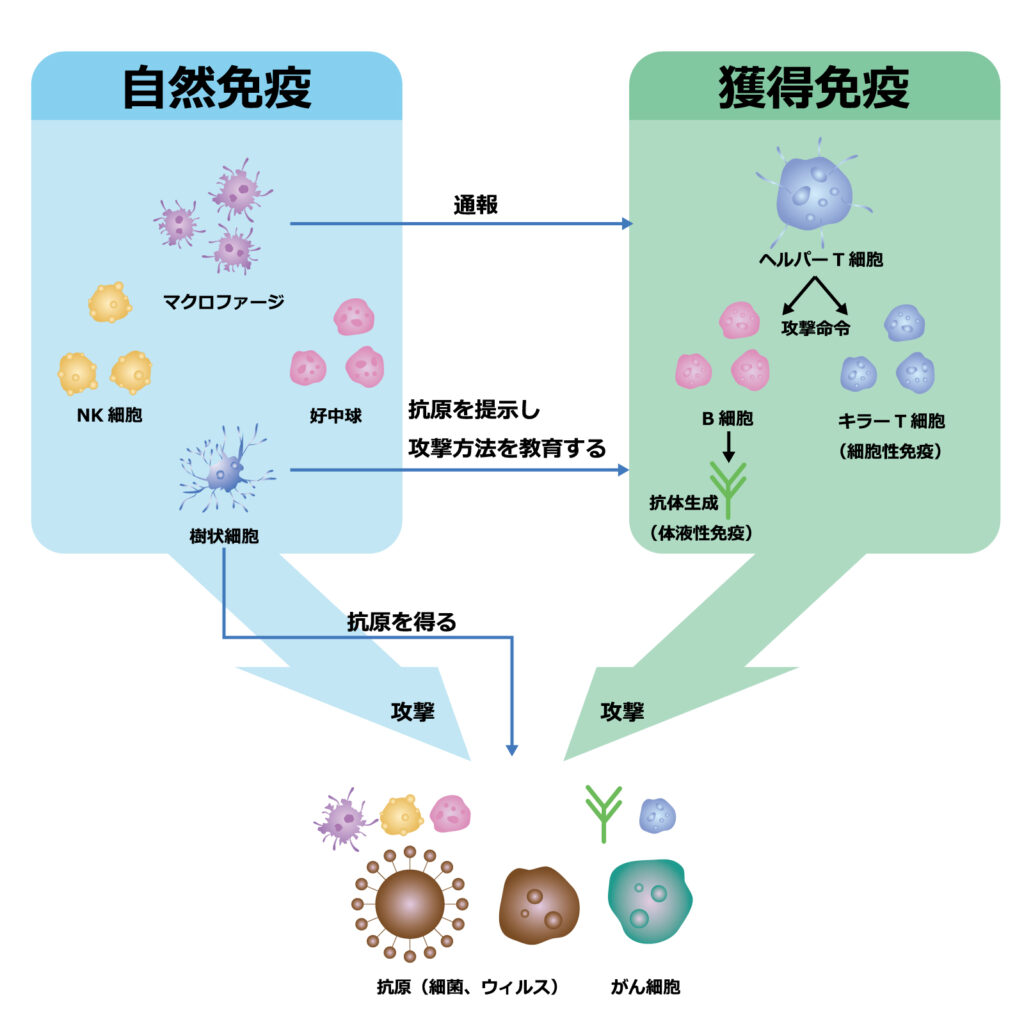

リンパ球の中のT細胞の働きについて

今日はリンパ球の中でも、免疫チェックポイント阻害剤と深く関わっているT細胞についてです。 以前のコラムでもこのT細胞には触れていますが、T細胞は主にヘルパーT細胞、キラー細胞、そして制御性T細胞の3つに分類されます。 T細胞はリンパ球の60~80%... -

リンパ球の中のB細胞の働きについて

今日も昨日の続きになります。肝細胞癌に対する治療で、6月6日に免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)を投与したところ、腫瘍マーカーの数値が1/3に低下したことに加え、リンパ球も標準値近くまで回復したと、昨日... -

免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)投与後の血液検査において・・・

今日のコラムは昨日の続きになります。昨日は肝臓の腫瘍マーカーに関して、免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)投与後の変化について、具体的な数値を見ながら検証いたしました。 今日は、同じ日の血液検査において... -

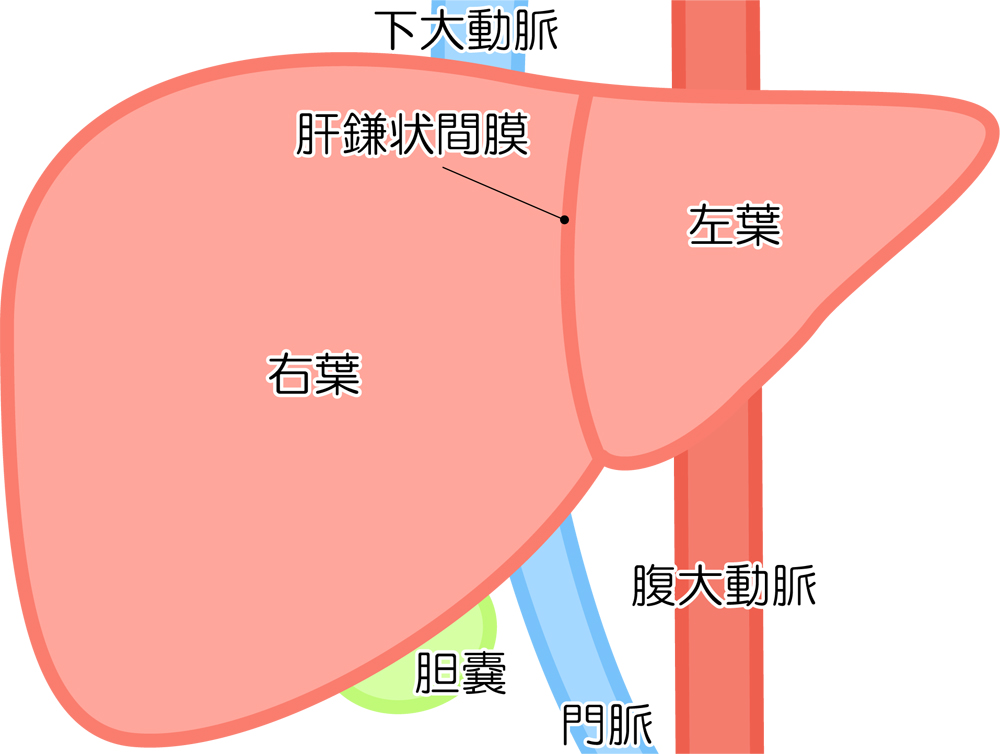

肝臓の腫瘍マーカー、AFP(α-フェトプロテイン)とPIVKA-IIについて

昨日のコラムで免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)の1回の投与で、肝臓の腫瘍マーカーAFP(α-フェトプロテイン)が3分の1に減少したとお伝えしました。 今日はその具体的な数値とともに、他の血液検査の数値も検... -

1回目の免疫チェックポイント阻害剤の投与で、驚くべき結果が・・・

以前のコラムで私の母が肝細胞癌で、免疫チェックポイント阻害剤を投与しているところまでをお伝えしていました。 今日のコラムではその経緯と一昨日の血液検査等についてお伝えしたいと思います。 ここまでの経緯を簡単におさらいすると、私の母は数十年... -

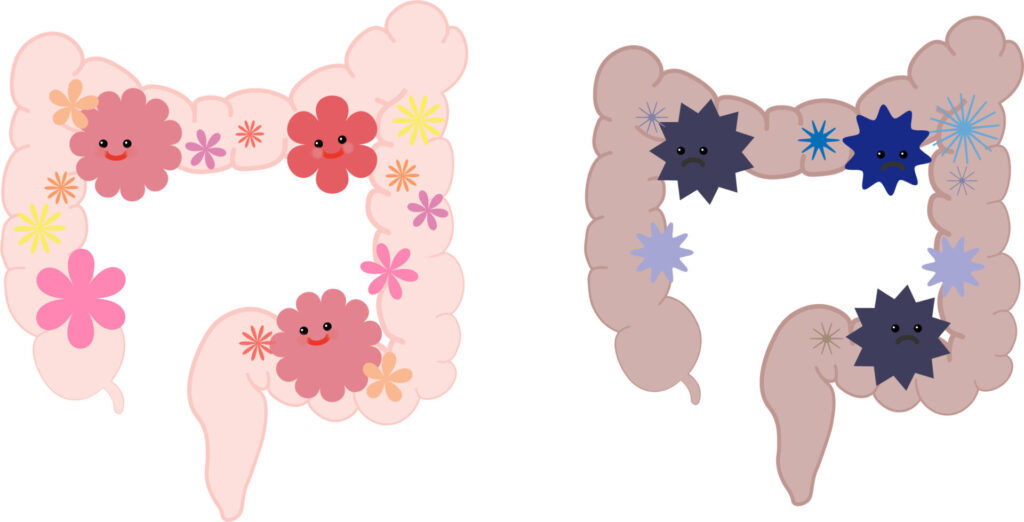

免疫チェックポイント阻害剤の奏効率を高めるためには、腸内細菌が重要になります!

今日は腸内細菌と免疫チェックポイント阻害剤の関係性について、少し整理してみたいと思います。 両者に共通するキーワードは‟免疫”ですね。腸内細菌は腸内に棲息し、免疫機能の維持に多方面から関わっています。 腸管免疫と言われますが、免疫細胞の7割は... -

腸内細菌叢と免疫チェックポイント阻害剤について・・・

ここ数日、肝細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害剤のテセントリクと血管新生阻害剤のアバスチンについて、私の母の症例をもとにお話しさせていただいています。 数日前にもお話ししましたが、私の母は昨年8月に大腸がんの腹腔鏡手術を行い、ステージ... -

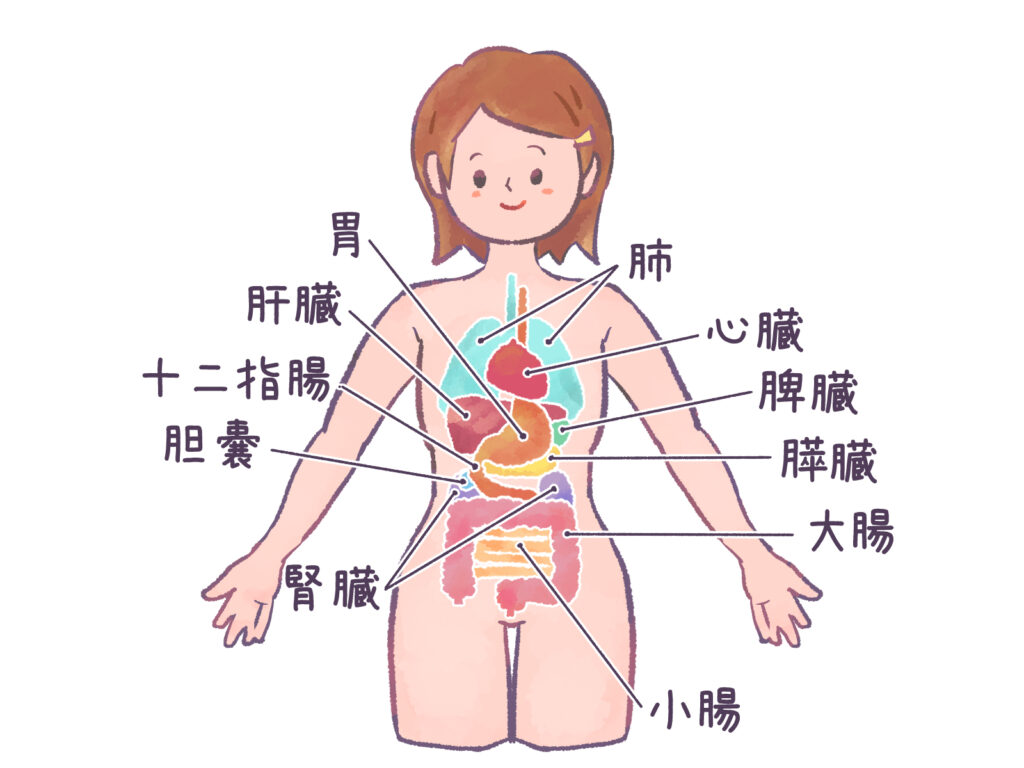

免疫チェックポイント阻害剤テセントリクとアバスチンの副作用と経過観察について

今日のコラムも昨日の続きになります。 6月6日に免疫チェックポイント阻害剤、テセントリクとアバスチンの点滴治療を受けたわけですが、治療前に当然のことながら、副作用についての説明がございました。 中外製薬が今回の治療を受ける患者さん向けにつく... -

免疫チェックポイント阻害剤投与前の内視鏡検査について

今日のコラムは昨日の続きになります。肝細胞癌が見つかり、免疫チェックポイント阻害剤による治療が開始されました。 初回6月6日からのスタートが決まり、その前に準備段階の検査が始まりました。 毎回、血液検査をして体調の変化を測った上で点滴に入り... -

免疫チェックポイント阻害剤のテセントリクとアバスチンの具体的な症例について

先日から免疫チェックポイント阻害剤について、色々な角度から見て参りました。 元々は腸内細菌と免疫チェックポイント阻害剤の関係性で、腸内細菌叢が理想的なものであれば免疫チェックポイント阻害剤の効き目も違い、奏効率も高くなると言うこと2024年の...

12