中医学– category –

-

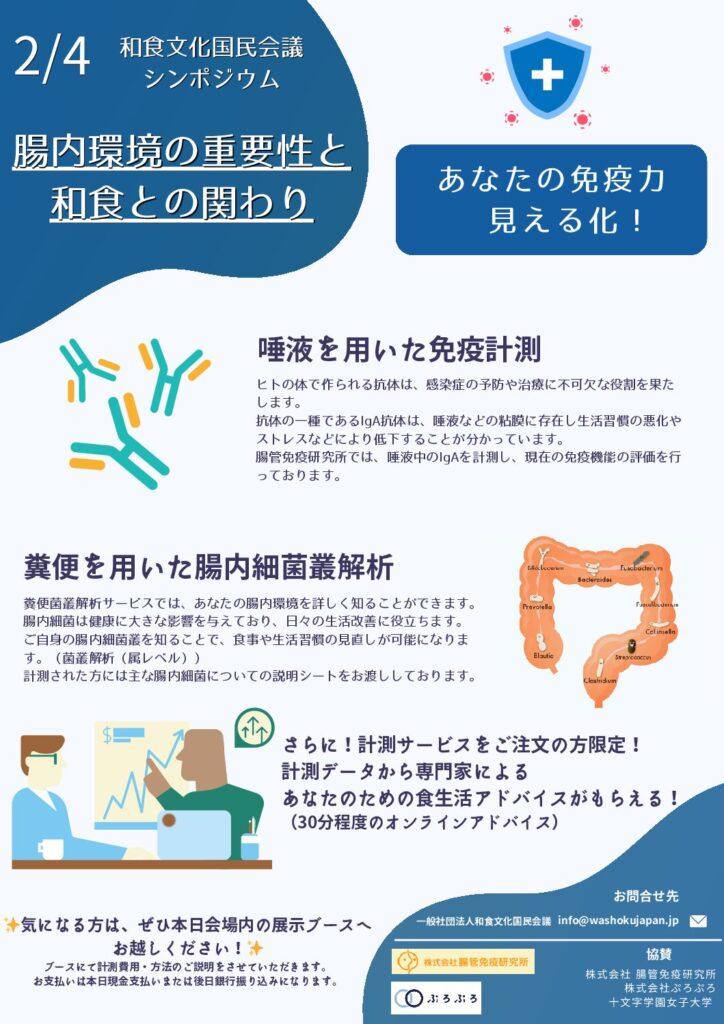

<イベント>「免疫力を見える化」特別企画を開催します!

今日もイベントの告知他諸々になります。 昨日もお伝えしましたが、一般社団法人和食文化国民会議さんが主催されるイベントに参加してきます。この中で、「免疫力を見える化」(画像は今回のチラシです)と題して、特別企画を開催いたします。 特別企画に... -

舞茸には免疫機能を高めるβグルカンがキノコの中でも群を抜いて多い!

‟体にとって必要なものとは何か?”を食から探求するシリーズのキノコ編の最後を飾るのは「舞茸」です。 舞茸に関しては、2024年7月3日のコラムで詳しく書いております。 改めて内容を掻い摘んであげますと、不溶性食物繊維のβグルカンがキノコ類の中でも群... -

同じ‟しいたけ”でも『原木しいたけ』の方が旨味や香りが強く、栄養価が高いんですよね!

今年に入ってから‟体にとって必要なものとは何か?”を食から探求するシリーズをコラムにしていますが、今日からはきのこ類を具体的に取り上げます。 今日のきのこは「しいたけ」ですが、このしいたけに関しては2024年7月2日のコラムで詳細にお伝えしてい... -

匂いは気になるけど、‟にんにく”には計り知れない効果効能があるんです!?

今日の‟体にとって必要なものとは何か?”を食から探求するシリーズの食材は『にんにく』です。 にんにくと言えば、活力がつきそうなイメージを抱きます。そして匂いが気になる食材ですね。特にギョーザを食べた時には人と会って話すのがNG、ビジネスでは余... -

玉ねぎに豊富に含まれる『ケルセチン』は『ケルセチン配糖体』になると体内に吸収されやすく、ダイエット効果も期待できます!

‟体にとって必要なものとは何か?”を食から探求するシリーズですが、今日は3日目で画像にもあります‟玉ねぎ”です。 玉ねぎには、ファイトケミカルのポリフェノールの一種で抗酸化作用を持つ『ケルセチン』が豊富に含まれています。ケルセチンは、がんや動... -

ブロッコリースプラウトが抗酸化作用には最強の食材です!

昨日から‟体にとって必要なものとは何か?”を食から探求するシリーズを始めましたが、今日は2日目で‟ブロッコリー”を取り上げます。 ブロッコリーは昨日のキャベツと同じで、アブラナ科の野菜になります。よってキャベツと同じくファイトケミカルの一種で... -

キャベツにはファイトケミカルの一種『スルフォラファン』が含まれていて、抗酸化作用があります!

‟体にとって必要なものとは何か?”を食から探求していますが、今日は‟キャベツ”を取り上げます。 そもそも野菜などの植物には有害なものから身を守るために作り出す、9大栄養素にも含まれる‟ファイトケミカル”が豊富に含まれていることが多いです。 キャベ... -

<体にとって必要なものとは何か?>スープの効能とは?

‟体にとって必要なものとは何か?”を食から考えていますが、今日からは、画像にもありますが、「スープ」について深入りしていこうと思います。 画像は、様々な種類のスープがイラストで並んでいますが、世界各国にはその土地の地産のものを使ったスープが... -

‟体にとって必要なものとは何か?”でとても重要なものは、やっぱり『水』でしょう!

昨日のコラムでお伝えしていましたが、‟体にとって必要なものとは何か?”を大きなテーマとして考えていきたいと思います。 まずは、9大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、水、ファイトケミカル、酵素)と呼ばれるものの... -

‟体にとって必要なものとは何か?”を食から考える!

昨日までのコラムで昨年の振り返りは終わりました。さて、今日からはと言うことですが、‟体にとって必要なものとは何か?”を大きなテーマにして行きたいと思います。 体に必要なものは、たくさん上げられるかと思いますが、私の場合は、食から健康を考えて...