腸内細菌– category –

-

未だに認知度が低い‟腸内細菌”について、今日から奥深くまで踏み込んでいこうと思います!

今日からのコラムは、改めて腸内細菌とは何?から腸内細菌検査で何がわかるのか?そして、その検査結果でどのように食事を摂っていけば良いのか?まで、腸内細菌にまつわる疑問点を一緒に考えながら、突き詰めて行こうと思います。 ちなみに、私たち株式会... -

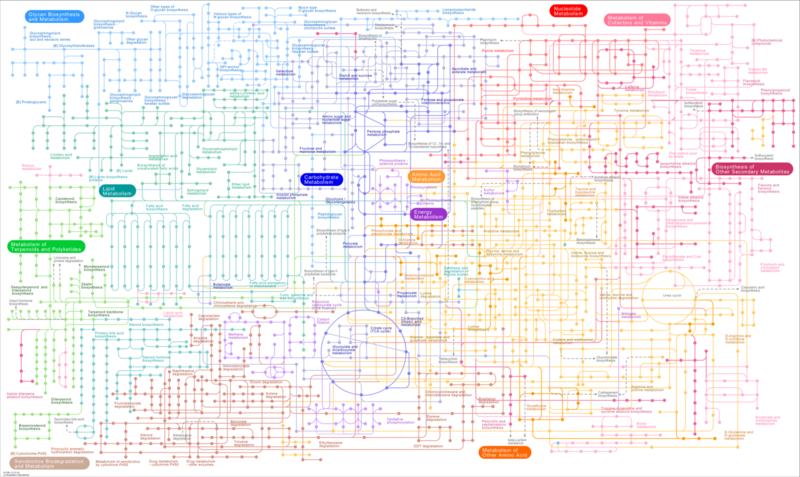

‟代謝マップ”から見る腸内細菌が関わる代謝の影響力はどれほどなのか?

昨日のコラムでお伝えしました「代謝マップ」ですが、まさに地下鉄の路線図のようですが、人体に新たな代謝が見つかれば書き加えられるということを繰り返し、日々(と言うか随時)路線図?!が変わります。 京都大学理化学研究所のこの代謝マップは世界で... -

代謝マップっていったい何?

昨日は腸内細菌が関わる菌の代謝リレーの話しでしたが、人は生体内で行われる化学反応、すなわち代謝がなくては生きていけません。 例えば、ご飯を食べると米の主成分はでんぷんですが、でんぷんは高分子なため、そのままでは体内に吸収できません。よって... -

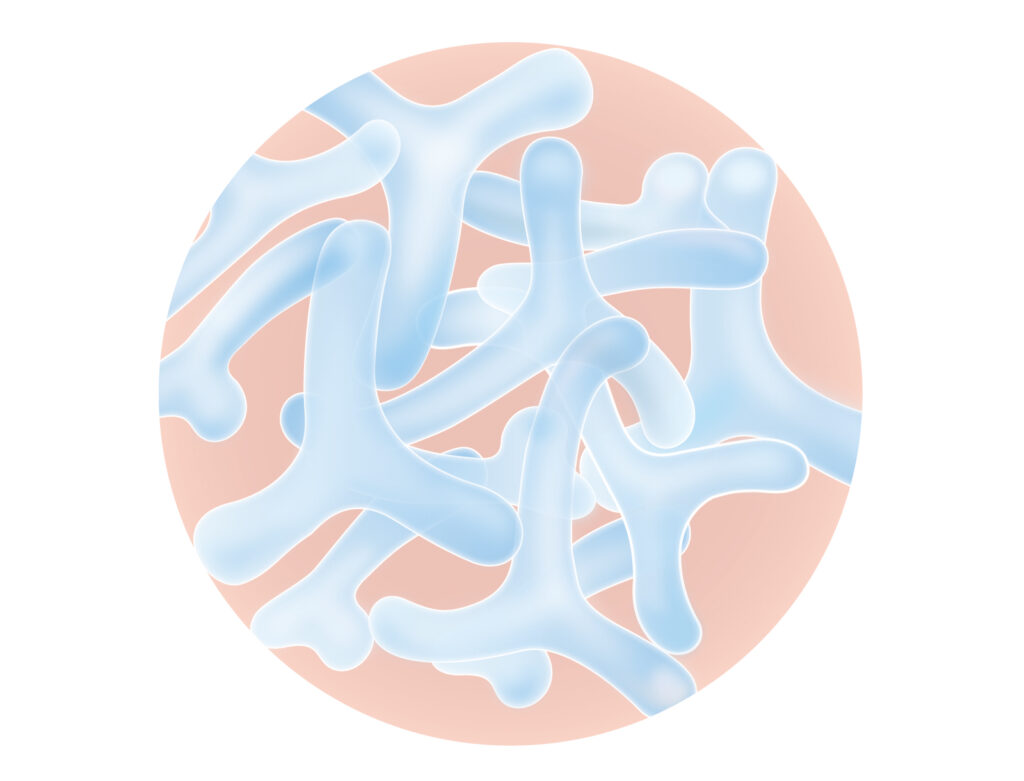

ビフィズス菌HN019株は菌の代謝リレーにおいても、腸内細菌を通し免疫力活性に働いている

先日から「ビフィズス菌HN019株」について見ていますが、直接的な人体に与える影響(効果)としては、ウィルスや腫瘍細胞を攻撃するNK細胞を2倍に増やし活性化すること、また、サルモネラ菌や病原性大腸菌O-157などの高毒性の病原菌を抑えると言うマウスで... -

ビフィズス菌HN019株とはいったい何もの!?

昨日のコラムでは、日本ルナ社の飲むヨーグルトにビフィズス菌HN019株が含まれていて、飲むことにより便量が増えると言う話しでした。 今日は、このビフィズス菌HN019株、正式名称は「ビフィドバクテリウム属ラクティス種HN019株」について、突っ込んで行... -

日本ルナ社の飲むヨーグルトを飲むと驚くべき結果が・・・・

今日のコラムは、私が最近気づいたというか、驚いたというか、そんな出来事を嘘偽りなくご報告したいと思います(笑) と、ちょっと大げさに始まりましたが、いわゆる腸活に関することです。 腸活に関しては、様々な論文や書籍などあらゆる情報を加味し、... -

肝細胞癌の腫瘍マーカーが劇的に改善した要因を探る<Part1>

先日から肝細胞癌に対し、免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)の2回のダブル処方で、腫瘍マーカーが劇的に低下したことをお伝えしてきました。 今日は、このダブル処方以外に腫瘍マーカーを下げる要因になったもの... -

免疫チェックポイント阻害剤に作用する腸内細菌(YB328株)について

今日のコラムは、昨日ニュースで大々的に取り上げられておりました、「免疫チェックポイント阻害剤の作用に関与する新たな腸内細菌(YB328株)を同定し、次世代のがん治療法への応用に期待」から見て行こうと思います。 免疫チェックポイント阻害剤と腸内... -

体内には3000種類を超える酵素が存在しているのですが・・・

今日からのコラムは、改めて、麹と酵母と酵素について、その違いを含め見て行こうと思います。 この3つの中で生き物は、麹と酵母になります。そして生き物でない酵素は生体内外における化学反応に対して触媒の働きをする分子と言えるのですが、もっと簡単... -

麴菌は冷凍保存してもその効能は維持されるのでしょうか?

昨日は麹菌飲料の話しをしておりましたが、その元となる種麹は、白麴菌(アスペルギルス・カワチ菌)でした。実用例としては、焼酎に広く使われており、白麴菌は黒麴菌が突然変異して生まれたものだとされています。 そして、日本で麹菌と言えば、日本の国...