薬膳– category –

-

中医学で捉えている‟胆”の役割とは?

今日のコラムは昨日の続きになります。胆が中医学においては、とても重要な臓器として認識され、西洋医学で言う無くても問題ない臓器とはその認識がかけ離れていることをお伝えしました。 では、中医学では胆をどのように位置づけているのでしょうか? 昨... -

西洋医学では胆嚢は無くてもいい臓器と認識されているのですが・・・

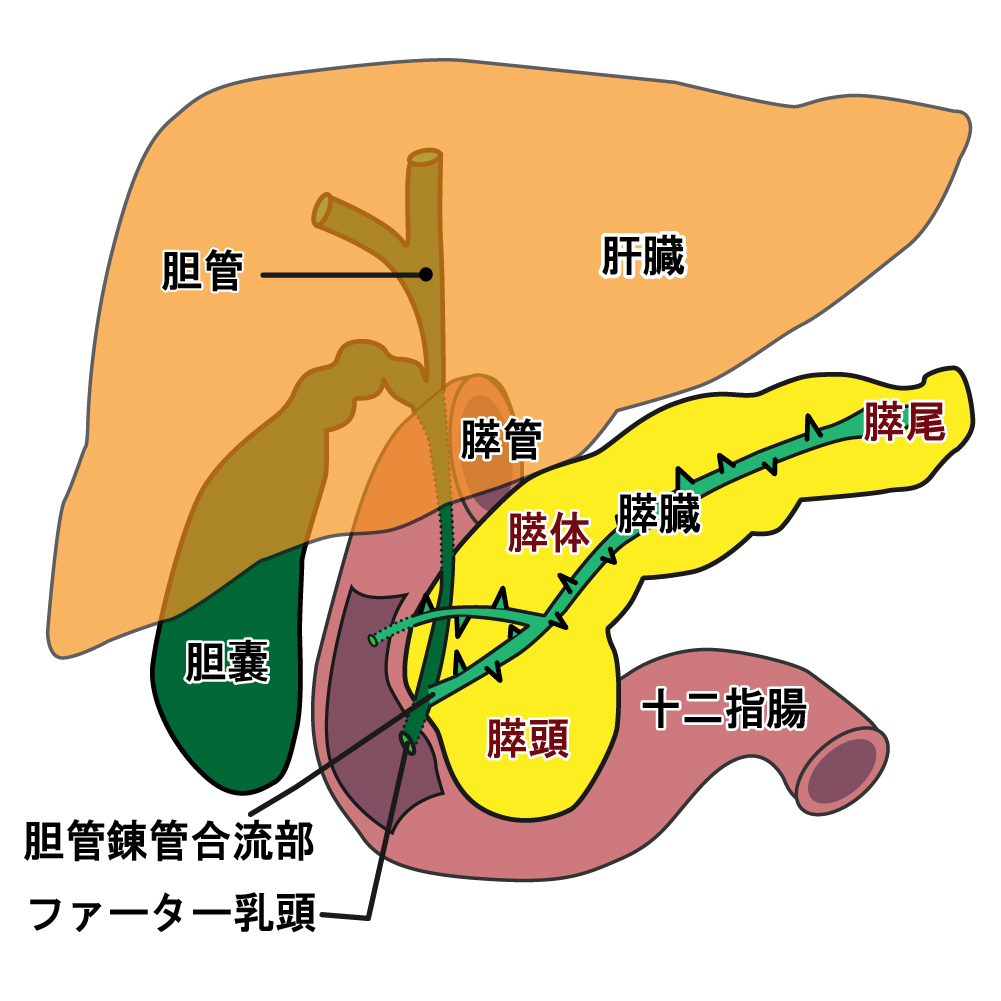

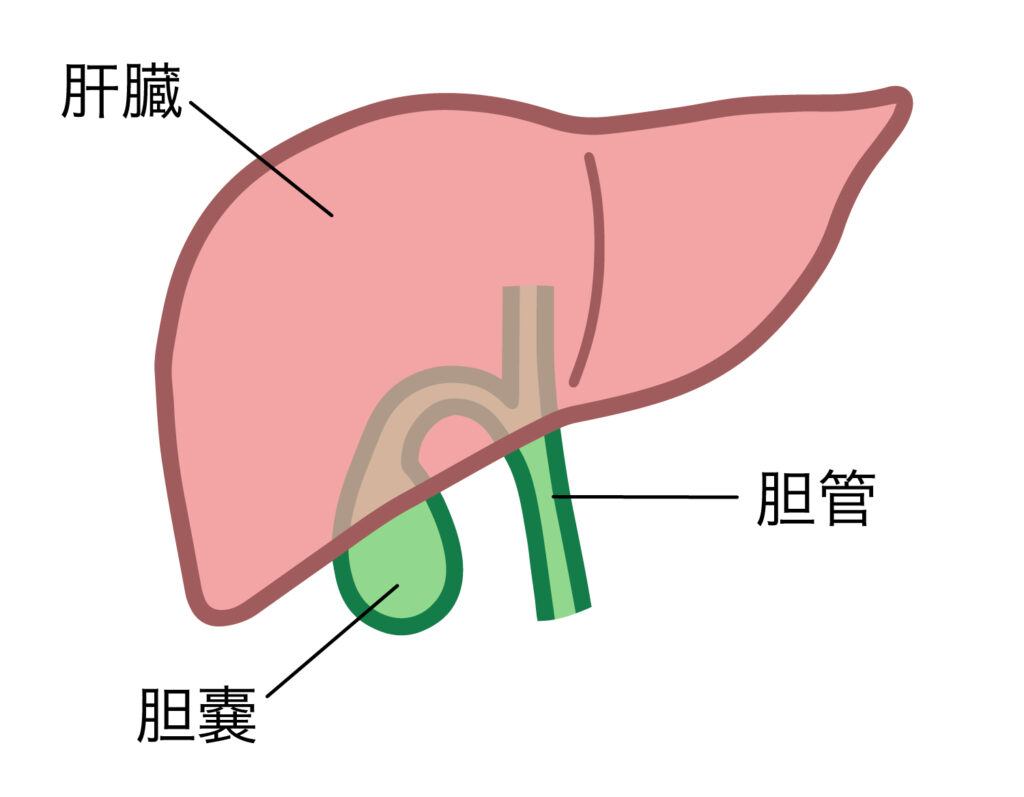

先日からこのコラムで胆嚢の話しが出ていました。画像を見ていただくと、肝臓と胆嚢は色んな意味でとても近しい関係にあります。 私の母は十数年前に胆嚢が腫れ、放置すると破裂して腹膜炎を起こす可能性があったため、緊急手術で胆嚢を全摘致しました。昔... -

ほうれん草に含まれる鉄分は、中医学ではどのように捉えているのでしょうか?

今日は‟ほうれん草”を中医学の視点から見て行きます。 昨日も触れましたが、ほうれん草と言えば、鉄分!と思い浮かびます。鉄分としては鶏肉の方が、同じ分量なら効果的とお伝えしましたが、その他の栄養素も豊富ですので、ほうれん草は定期的に摂取したい... -

中医学で見たスイカは利尿効果があり、熱を取り除く、清熱瀉火類の食薬です!

今日は中医学の視点からスイカがどう捉えられているかを見て行きます。 前回の慢性炎症を防ぐ抗炎症作用のある食材はトマトでしたが、このトマトはリコピンの含有量が豊富で、そのリコピンが抗炎症作用をもたらしていると言うことでした。 リコピンに関し... -

トマトが中医学でいう清熱解毒の働きを持つことは、リコピンと関係しているのか?

今日のコラムは昨日の続きですが、トマトは中医学ではどう見ているかをお伝えできればと思います。 トマトは体の熱を取り除く作用を持つ‟清熱類”の食薬になります。清熱類の食薬は主に裏熱証を治療する食薬です。裏熱証とは、体の中に悪い気が入り込むこと... -

スルフォラファンで炎症を抑えるカリフラワーを中医学の視点で見てみた!

今日はカリフラワーを中医学(東洋医学)の視点で見て行きます。 中医学ではブロッコリーがカリフラワーの原型として認識されているため、同一の効能があるものとして捉えていきます。 カリフラワーは気を補い、臓腑機能を増強し、気虚証を治療する補気類... -

ブロッコリーとカリフラワーはどう違うのか?

昨日のコラムではブロッコリーとブロッコリースプラウトを比べて、スルフォラファンを摂取するにはどちらを食べるべきか?についてお伝えしました。 結果はどちらも飽きないように食べるべきと言うことになりましたが、ブロッコリースプラウトを大量に食べ... -

中医学から見た青梗菜は活血化瘀でありながら涼性という貴重な食薬なのです!

今日のコラムは昨日の続きで‟青梗菜”を中医学の観点から見て行きます。 青梗菜は、中医学で言う気血津液の血を調節する理血類に属しますが、中でも血流を促進し、消散瘀滞を主要作用とする活血化瘀類の食薬となります。 活血化瘀ですから、血が滞らないよ... -

青梗菜に豊富に含まれるβカロテンが抗酸化作用で慢性炎症を防ぐ!

慢性炎症を防ぐ抗炎症作用のある食材をピックアップしてお届けしていますが、今日は緑黄色野菜を取り上げます。 そしてその緑黄色野菜の中から、まずは「青梗菜(チンゲン菜)」を見て行きましょう。 青梗菜は葉の部分は緑ですが、茎の部分も多く白いです... -

アボカド(鰐梨)を中医学(東洋医学)の観点から見たのですが・・・

今日はアボカドを中医学(東洋医学)の観点から見ていきます。 と、いいながら画像は‟ポキ(poke)”と言うハワイのローカルフードを載せました。まぐろの刺身を小さくカットししょうゆや食用油をベースにつくった調味料を漬け込んだ料理です。 この画像を...