中医学で捉えている‟胆”の役割とは?

今日のコラムは昨日の続きになります。胆が中医学においては、とても重要な臓器として認識され、西洋医学で言う無くても問題ない臓器とはその認識がかけ離れていることをお伝えしました。

では、中医学では胆をどのように位置づけているのでしょうか?

昨日出て参りました、約2000年前に書かれた「黄帝内経」では、臓腑(臓器など体内の組織)を国家の役職や社会的な役割にたとえて、それぞれの臓腑の機能や重要性を説明しています。

その中において胆は、「中正の官」として、公正な判断を下す裁判官の役割に例えられているのです。要するに胆が様々な決断を司る臓器だと認識されているのです。

胆は体の中央に位置し、他臓腑の活動を常に監視してると認識されていたことになります。

ここまでの認識では中医学がいかに精神的な要素、例えば‟気”についての意識が強い概念のもとに成立していることがわかります。

そして、胆は肝と表裏の関係にあるとされています。これに関しては、西洋医学で認識されているように相互で協力しあって胆汁を有効に働かせていることと一致します。

中医学的には、肝気の疏泄により、肝の精血から胆汁を作り、胆汁は胆で貯蔵され分泌されるとあります。気や精血という表現が出て参りますが、大きく外しているとは思えません。胆汁は純粋な精微物質であり、消化器官に注がれ、消化機能を促すとされます。まさに胆汁の働きそのものです。

胆が肝の裏にあり六腑に属し、腑のような空間のある形で胆汁を貯蔵しているため、奇恒の腑にも属するとしています。

このように中医学ではいかに胆が重要な臓器として認識されてきたかと言うことですね。

中医学を勉強する中で、私自身もとても疑問とするところでしたが、胆嚢を摘出しても肝臓が胆嚢の機能を補完することで生命は維持されることは事実です。

決断を司るはちょっと大げさなのですが、消化機能に影響を与え続けることも確かなように思います。

それよりも何よりも、約2000年前においてこのような臓腑の働きや関係性がおおむね認識されていたことも、私の中では非常に大きな驚きなのも言うまでもありません。

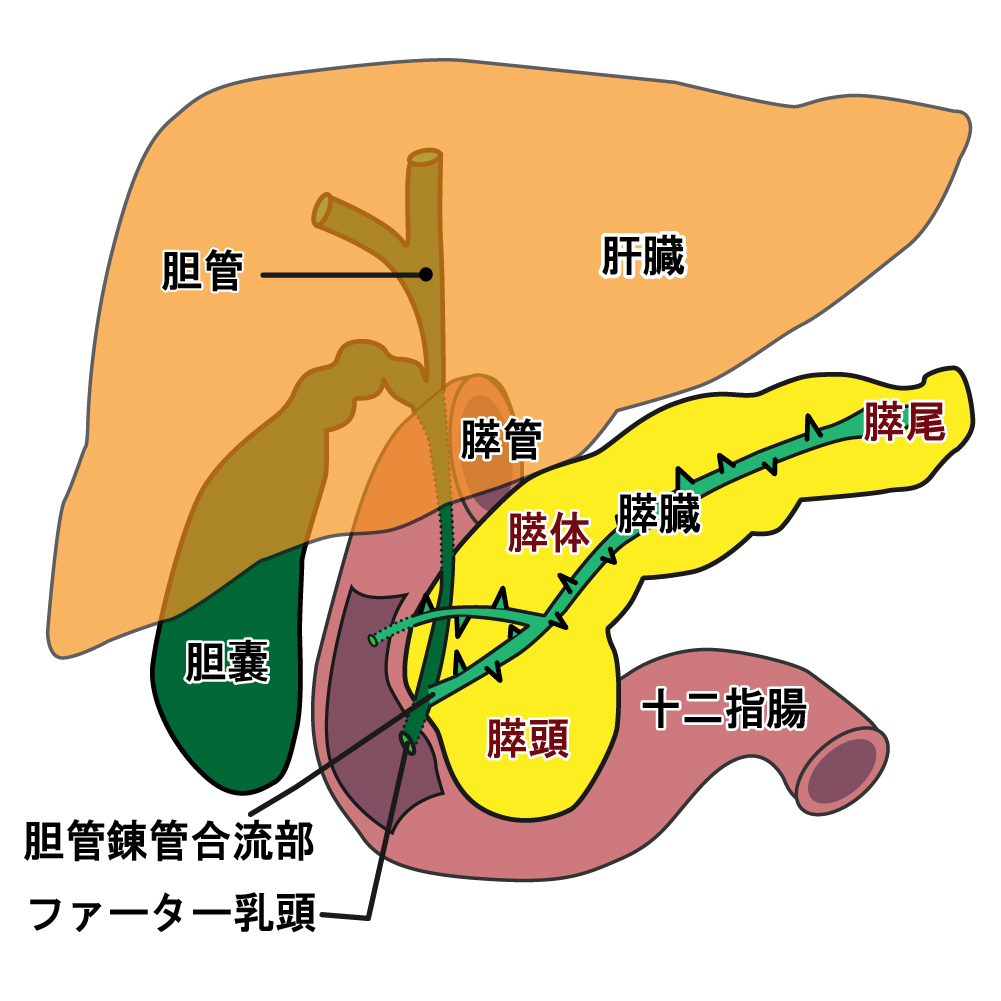

今日の画像は肝臓と胆嚢の周りの臓器の位置関係を表したイラストです。

コメント