中医学で言う温裏類の青魚の効能とは?

昨日のコラムでは、青魚を中医学(東洋医学)の観点から見て、それぞれの魚の種類で違いがあるのか、また、EPAやDHAの効能と合致しているところはあるのか、を見て行きました。

昨日ピックアップした魚は、鰯、鰹、鮪、鯖、そしてマナガツオでしたが、これらはいずれも中医学においては補益類の中の補気類に属する食材(食薬)でした。

五気六味は、温性もしくは平性で甘味をの性味を有するものでした。

今日は、同じ青魚でも、補気類ではなく、温裏類、すなわち臓腑を温め裏寒証を治療する食薬に含まれる青魚をピックアップしたいと思います。

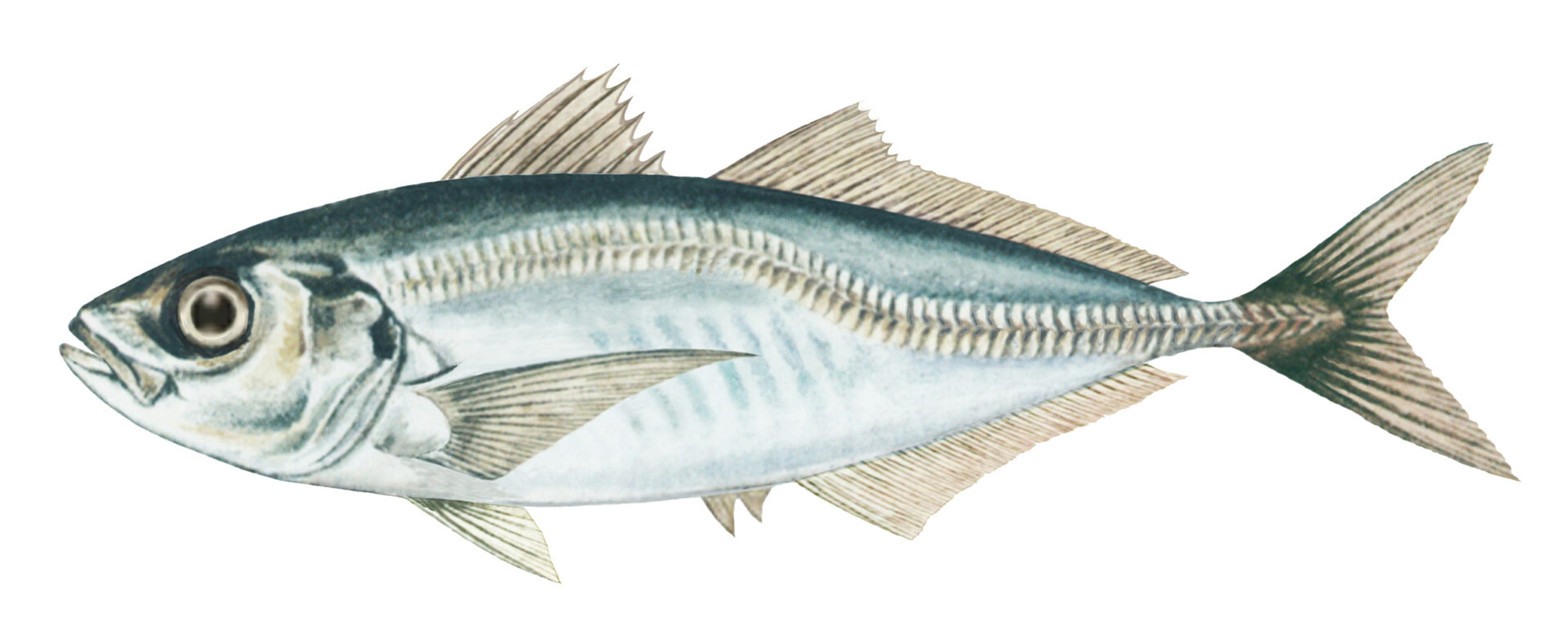

温裏類に属する青魚としては、鱒(マス)、鯵(アジ)、鮭(サケ)が代表的なものとしてあげられます。いずれも温性で甘味の性味を持つ食薬です。

共通しているのは、帰経が胃に入る(胃に効く)と言うことです。効能としては、温胃和中(お腹を温めて胃の冷えを取り除く)となります。

例えば、鯵については温胃の働きはもちろんですが、腎に効くとも言われ、腎の機能を高め‟建脳”に働くとも言われています。これは、DHA が脳の機能を活性化することと合致していると言えます。

また、鮭は温裏類として体を温めるとともに、気血不足を補い、補気補血の食薬としても使われます。

同じ青魚と言っても、中医学的に細かな効能は多々ありますが、大なり小なり体を温め、胃や腸の働きを整え、気血を補い巡らす、すなわち、EPAやDHAとオーバーラップする効能を得ることが出来ると見ていいのかなと思います。

今日の画像は鯵のイラストです。

コメント