体内における麴菌の働きと発酵食品における麴菌の働きについて!

ここまでのコラムで酵素、酵母と来ましたので、今日は麹です。

麹も酵母と同様、微生物でカビの仲間ですが、先日のコラムで黄麹がニホンコウジカビで、日本の国菌だとお伝えしました。

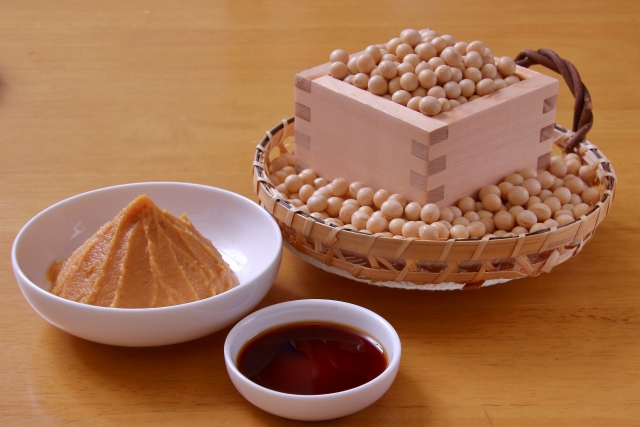

黄麴は、日本酒や味噌、醤油(画像)の原料になる麹で、日本の伝統食品である発酵食品に多く使われる麹です。

例えば、米麴は蒸したお米の表面に麹カビが生えたものを言います。

「麹のちから」と言う山元先生の著書を以前にご紹介しましたが、その著書の中で麹は大量の酵素を生産するとあり、私たちが生命を維持するのに必要な酵素の7割は麹が生産すると書かれています。

ただ、この説に関しては、酵素のご専門の鶴見先生によれば、酵素は生涯使える量が決まっていて、歳とともに減っていき、生命維持に必要な代謝酵素が優先され、消化酵素に使える分量がどんどんと減っていくと言う説を唱えておられます。

この鶴見先生の説でいくと、例えば、毛髪は代謝酵素により黒髪を維持していますが、髪の色は生命維持に直結しないため、老化現象の早いうちに白髪になると言われます。

生命維持に使う酵素を優先する結果だと言うのです(不必要なものから切られるため)。

それでいくと、若い頃から暴飲暴食していると消化酵素が多量に消費され、代謝酵素にも影響を与えることになります。

しかし、必要な酵素の7割を麹が生産しているとすれば、麹を摂取していれば半永久的に、代謝酵素も消化酵素も生み出されることになり、少し疑問ではあります。

麹が酒造りにおいて糖化酵素を出し、お米のでんぷんを糖に変えていること、また、味噌造りや醬油造りにおいては、麹の生産するタンパク分解酵素が大豆のタンパク質を分解していることから見ると、麹の役割は非常に重要なものと言えます。

体内に麴菌として入った場合と、発酵食品としての麴菌の役割は、分けて考える必要があると思います。

コメント