免疫チェックポイント阻害剤が効いているのに副作用が出ない人がいるのはなぜ?

今日のコラムは昨日の続きになります。どうして免疫チェックポイント阻害剤が良く効いているにも関わらず、これと言った副作用が出ないのか?についてです。

元来、免疫チェックポイント阻害剤を使って治療を行っている方は、副作用が出る確率が高いと言われています。これは、副作用と治療効果とがギリギリのところでせめぎ合う、いわばどっちに転ぶかと言うことだと思うのです。

しかし、幸いなことに私の母の場合、治療効果は昨日のコラムやそれ以前のコラムでも見ていただいているように、腫瘍マーカーや腫瘍の大きさも劇的に小さくなってきました。

でもこれと言った副作用は今のところ出ていません。一般的には2か月くらいが目安で副作用が出ると言われていますが、すでに3か月近く経過しています。

どうして腫瘍マーカーが下がって来たのかについては、免疫チェックポイント阻害剤以外に3つの要因が考えられるとコラムで書きましたが、それらの3つの要因は癌細胞そのものを消滅させる効果も考えられますが、改めて考えてみると、副作用を防いでいるのではと思うようになりました。

がん治療において、抗がん剤にしろ免疫チェックポイント阻害剤にしろ、怖いのは副作用です。もしこの副作用が最小限に抑えられれば、今後の治療に前向きに取り組めるはずです。

改めて3つの要因とは、①麴菌飲料、②菌の代謝リレーを意識した腸活、③漢方薬「大建中湯」と乳酸菌の3つです。

これらに共通するキーワードは、免疫力、腸内細菌が上げられます。

免疫チェックポイント阻害剤でいえば、癌細胞を直接攻撃する化学療法ではなく、癌細胞がT細胞からの攻撃を免れるために結んだ手を遮断するお薬ですので、元来の免疫力を上げることはありません。

よって、その免疫力を上げる何かを併用する必要があると思います。

それが、①②③にあたり、さらに、副作用が自己免疫疾患の症状の場合、自己免疫をコントロールすることが必要になります。

続きは明日深堀したいと思います。

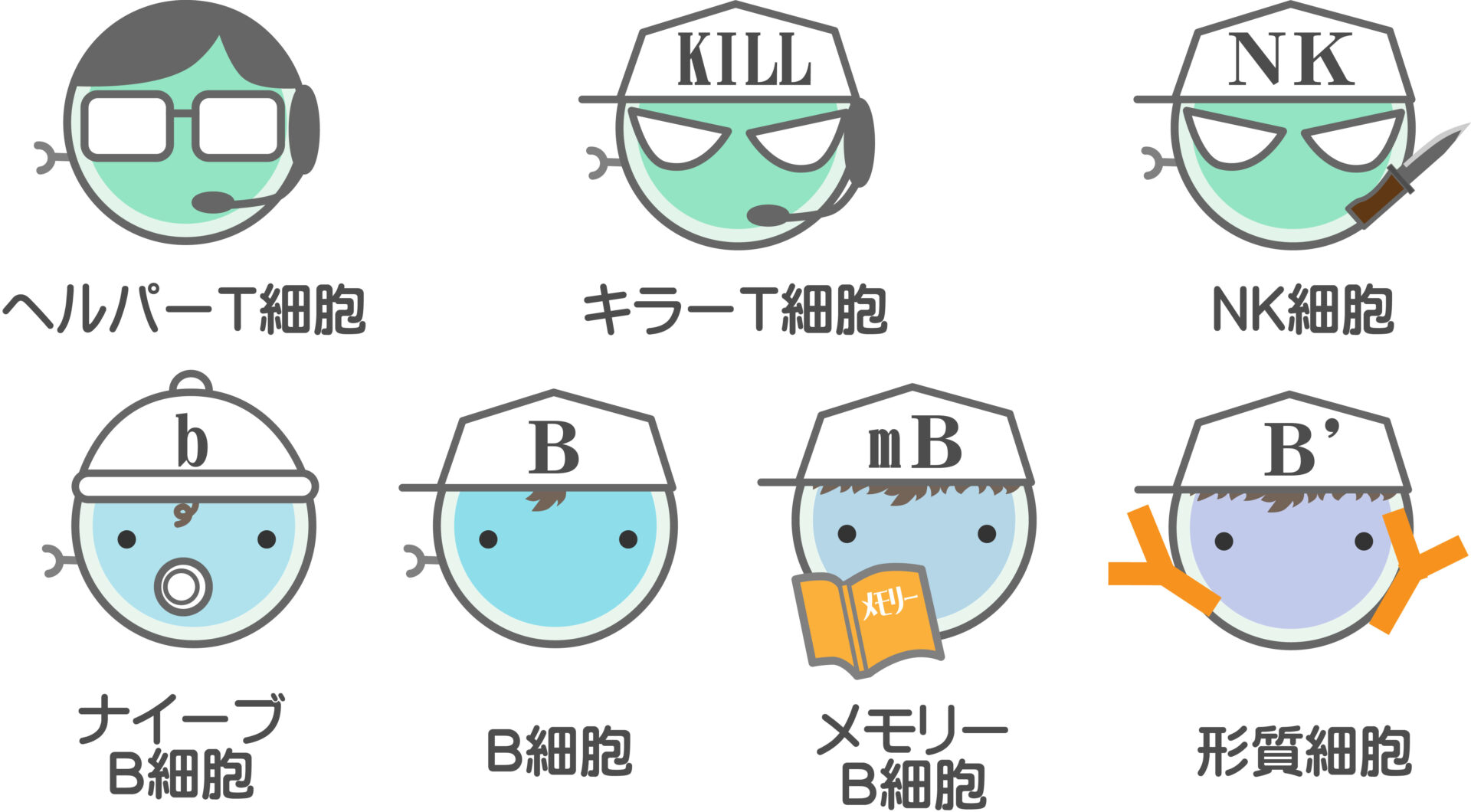

画像は様々なリンパ球のイラストです。

コメント