植物の光合成に重要な働きをする‟クロロフィル”って何?

今日は昨日の光合成の話しの続きになります。植物の光合成には、クロロフィルという有機化合物で光を受け、そのエネルギーを利用し二酸化炭素と水を原料として各種の炭水化物を合成するとありました。

ではこのクロロフィルとは何なのかですが、クロロフィルは植物の緑に含まれる色素で植物が日光を吸収する光合成中に葉緑体で形成される物質です。

そして、グルコースと葉の寿命に必要ないくつかの無機物質が細胞内で合成され、細胞内で変換されたエネルギーは、酸素の形で外部に放出されると言う仕組みです。

このようにクロロフィルはグルコースと酸素の合成に関与していますが、その組成はヘモグロビンに似ています。

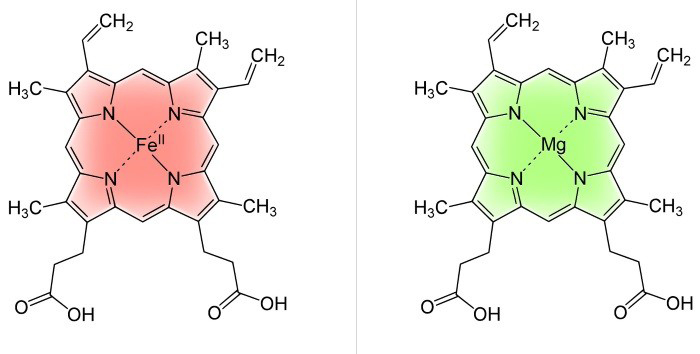

ヘモグロビンは哺乳類が体内の酸素運搬に使う物質で、タンパク質とヘムという有機分子から出来た複合体ですが、このヘムが画像のようにクロロフィルと酷似しているのです。

右側の図がクロロフィルの分子構造ですが、有機物で出来た環構造の中に、金属原子であるマグネシウムMgが入っています。この構造部分を一般的にポリフィリン環といいます。

そして、左側がヘムの分子構造ですが、ポリフィリン環の中に鉄原子Feが違うだけなのです(ヘモグロビンの分子構造もほぼ似通っています)。

植物と動物の対比ですが、分子レベルではその中枢部分は似通っているんですね。

その分子構造が似通っている点から、逆に何か生物の神秘を感じます。

ちなみに、クロロフィルはセロリ、アスパラガス、グリーンピース、パセリなどに含まれています。栄養素としては、ビタミンA、C、E、K、鉄、カルシウム、葉酸が含まれていて、特に体のクレンジングや免疫力の向上に役立つと言われています。

これまで、付け合わせのパセリは食べていませんでしたが、これからは食べるようにしたいと思います(笑)。

コメント