甘酒を作るとき『もち米』を使う方が美味しい理由はアミロペクチン含有量にあった!

昨日のコラムでは多糖類として「デンプン」が出て参りましたが、今日はこのデンプンを見て行こうと思います。

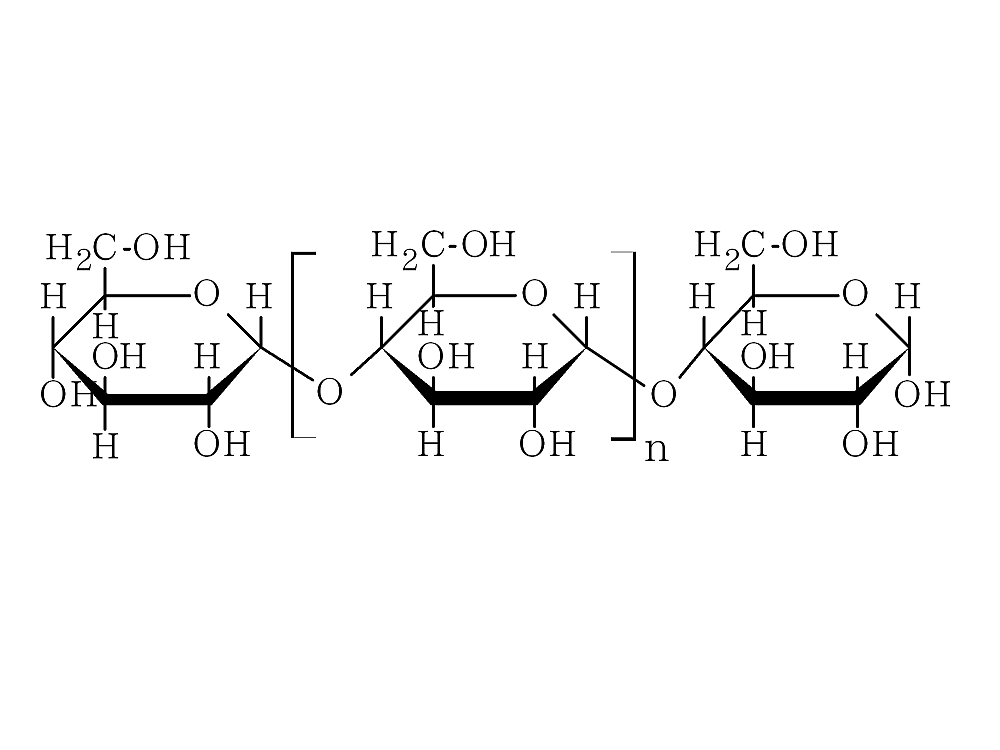

デンプンには『アミロース』と『アミロペクチン』という種類がございます。その構造で言うと、アミロースは1本の長い鎖上構造をしています。画像はアミロースの化学式です。

反対に、アミロペクチンはいくつもの枝分かれした構造をしています。

お米の主成分で考えるとわかりやすいのですが、お米の主成分はブドウ糖が結合していますが、上記で示したようにアミロースは直鎖状に、アミロペクチンは枝分かれしています。

もち米は、ほぼ100%がアミロペクチンです。一方、うるち米は、20~30%前後アミロースが含まれています。もち米が粘り気を持つのはアミロペクチンの性質によるものです。

人がデンプンを消化するのはαアミラーゼという消化酵素の働きによるものですが、αアミラーゼの特徴として鎖状の端からしか繋がった分子を切ることが出来ないというものがあります。

よって、直鎖状につながったアミロースは糖化されにくく、枝分かれしたアミロペクチンの方が糖化されやすいということになります。

急激な血糖値上昇を抑えるという意味においては、もち米よりアミロースの割合が多いうるち米を食べる方が良いとされます。

しかし、美味しさ(甘味)という部分は、もち米が優位に立ちますし、うるち米でもコシヒカリなどの方が他の品種よりもアミロースの割合が少ないというデータもございます。

私はよく‟ヨーグルティア”という発酵を促す機器で、ヨーグルトや甘酒を作りますが、甘酒を作る際には必ず‟もち米”を使用し米麹で発酵させます。もち米の方が甘味が断然増すからです。

化学式まで紐解いていくと、なぜ甘味が増しているのかがわかり非常に興味深くなりますね!

コメント