腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸が、免疫グロブリンAを作る「化学的バリア」に深く関わっています!

今日は昨日の続きで、腸管バリア機能の中の化学的バリアについてです。昨日はパネート細胞がαディフェンシンと言ういわゆる抗生物質のようなものを分泌して有害物質や有害細菌を退治するお話しでした。

今日は、「免疫グロブリン」についてです。

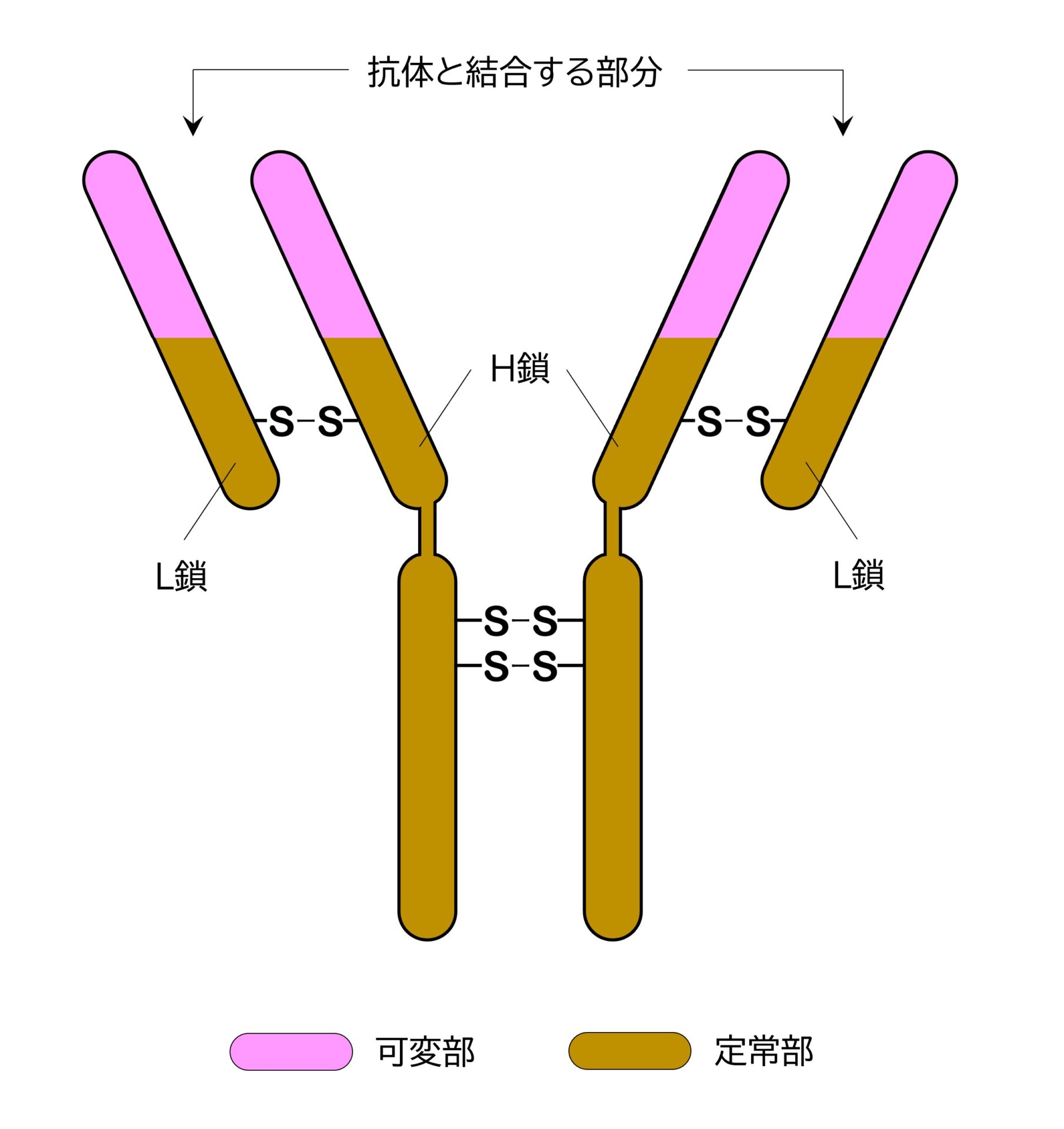

今日のイラストは免疫グロブリンを簡単に表したものです。一見鍵穴のように見えますが、鍵である抗原に対し鍵穴の抗体ががっちりガードするイメージですね。

免疫グロブリンには5つの種類がございます。

血液中に最も多く存在し、細菌やウィルスから防御するIgG抗体。粘膜の表面や初乳に存在し、病原体やウィルスの侵入を防ぐIgA抗体。病原菌やウィルスに感染した時に作られるIgM抗体。リンパ球の成長や分割に何らかの働きをしていると言われるIgD抗体。そしてアレルゲンから身を守るIgE抗体です。

今回の短鎖脂肪酸が影響を与えている腸管バリア機能の化学的バリアは、免疫グロブリンAと呼ばれるIgA抗体です。

そもそも腸管には免疫細胞が集まったパイエル板などの腸管免疫組織が発達していることは、以前のコラムでも触れてきました。腸管粘膜は腸管上皮細胞から構成されていますが、その中で腸管免疫組織を覆う部分は、濾胞随伴上皮細胞層(FAE)と呼ばれています。このFAEには腸管内の微生物を取り込み、腸管免疫組織に受け渡して免疫応答を発動するM細胞が分布していて、このM細胞が危険な物質を感知し免疫細胞に免疫グロブリンAを作らせるメカニズムです。

要するに、この免疫グロブリンAを作る化学的バリア機能に腸内細菌が産み出す短鎖脂肪酸が深く関わっていると言うことですね。

私自身のことで言うと、2020年から全世界がコロナ禍に突入し、それと同時に体の免疫力に関心を持ち始めました。腸内細菌が産み出す短鎖脂肪酸が免疫機能に深く関わっていると気づいたのも、それ以降のことです。

免疫グロブリンAを作る仕組みが分かったのは、ずっと後になってからですが、2020年以降、発酵食品に関心を持ちつつ、腸内細菌のことを研究しはじめ、検査キットのビジネスを展開しだし、国際薬膳師として中医学と腸内細菌の関係性も探求してきました。

腸活と一言で言うと、ちょっと簡単すぎるようにも思いますが、腸内細菌を気にしだしてからコロナはもちろん風邪をひくこともほぼない状態でこの5年を過ごしてきました。

いかに腸内細菌が大事かと言うことを私自身も身を持って感じている次第です。

コメント