腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸である‟酢酸”の代謝部位や生理的な役割について!

昨日のコラムから、腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きについての6番目、

⑥血糖値を一定に保つホルモンのインスリンの分泌を調整する、についてですが、今日からは、短鎖脂肪酸の酢酸、プロピオン酸、酪酸について、それぞれの代謝部位や、生理的な役割について見て行こうと思います。

人の体内で豊富に存在する短鎖脂肪酸は、酢酸、プロピオン酸、酪酸でした。これらは大腸内においては、60:20:20のモル比率で存在していて、1日あたり500~600mM(M=mol/L)の短鎖脂肪酸が大腸で産生されています。

*モル比率とは、化学反応において反応物と生産物の量を計算するために使用され、その比率をあらわすものです。

ただし、この60:20:20の比率は、食物繊維の種類や、腸内細菌叢の組成、腸管通過時間によって個人差やその時の状態により変化します。

モル比率からも、酢酸が最も豊富な短鎖脂肪酸で、全身循環に到達する割合が最も高く、その到達率は約36%で、プロピオン酸約9%、酪酸約2%より高い到達率を示しています。

酢酸の主な代謝部位は末梢筋肉と肝臓で、末梢筋肉においてアセチルCoAに変換され、脂質生成や酸化に利用されます。また肝臓では脂肪酸やコレステロールの合成にも使用されます。

*アセチル CoAとは、R 基としてメチル基を含む、アシル CoA 基の補酵素の一種です。

そして、酢酸は抹消組織でのエネルギー産生にも関わったり、腸上皮細胞でNLRP3インフラマソームを活性化し、IL-18の放出を促進することで、腸管バリアの安全性を保ち、全身性の炎症を抑え、腸管バリア機能の維持に重要な役割を果たしています。

*NLRP3は自然免疫系の構成要素で、NLRP3は主にマクロファージで発現しており、インフラマソームの構成要素として、細胞外ATPや結晶性の尿酸など損傷細胞の産物を検出します。

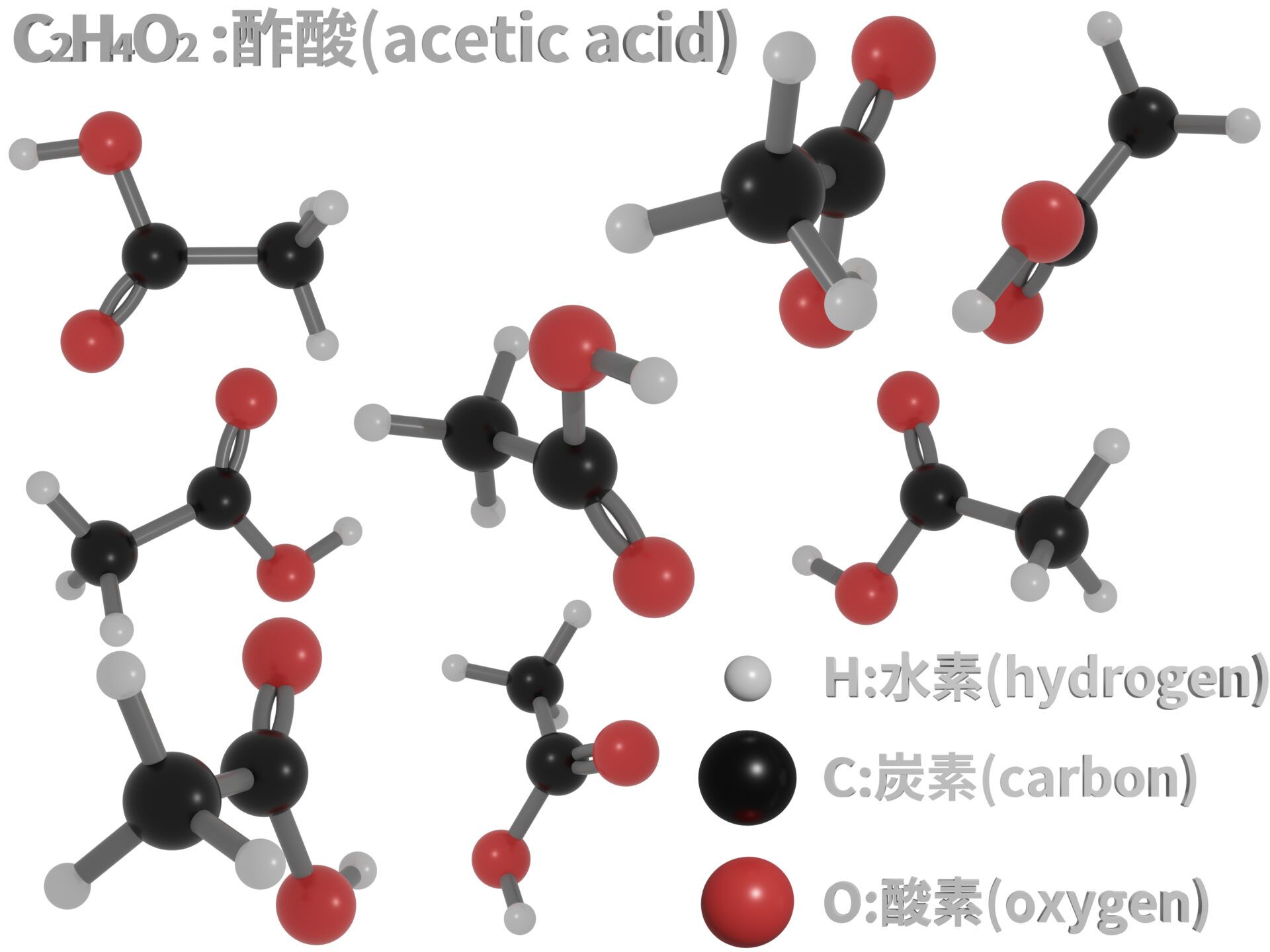

今日の画像は酢酸の分子模型のイラストになります。

コメント