腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸は、腸管上皮細胞のエネルギー源として生きていく上では必要不可欠なものだった!

昨日から腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きについて詳しく見ていますが、

今日は、②腸の活動エネルギーになり、ぜん動運動を促す、についてです。

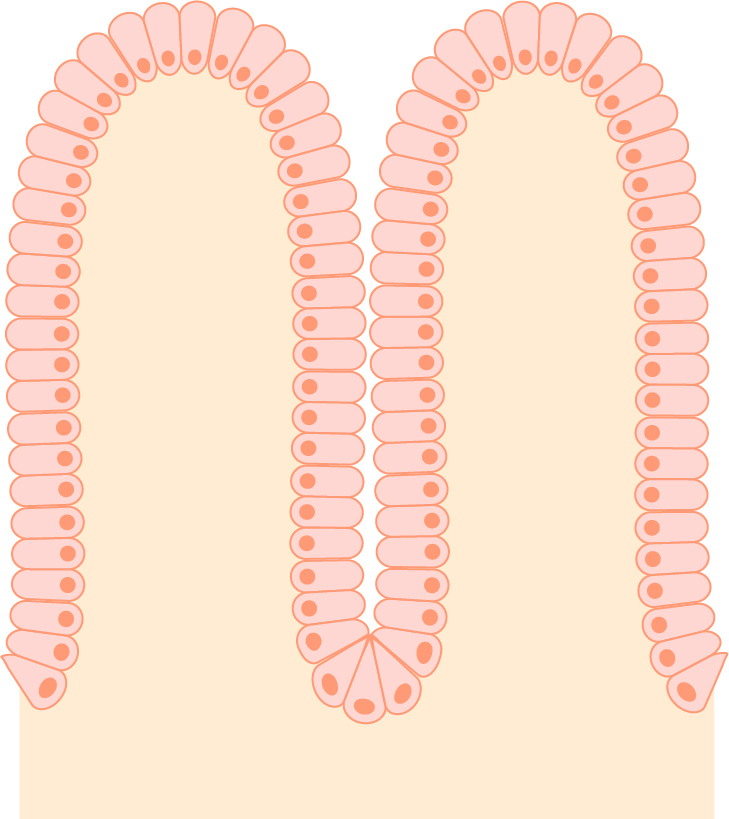

腸内細菌が代謝した短鎖脂肪酸は大腸の表面を覆う上皮細胞で吸収され、大腸が健やかに働くエネルギー源となります。また、肝臓や筋肉などに働く全身のエネルギー源にもなっています。さらに交感神経などに作用し、神経や脳を活性化させるなど、エネルギー消費を高めると言われています。(*画像は上皮細胞の簡単なイラストです)

このエネルギー源として活用されている短鎖脂肪酸ですが、大腸上皮細胞のエネルギーは、血液からの栄養供給からよりも腸から吸収される短鎖脂肪酸に依存しています。(坂田隆先生の論文より)

そしてその働きは、短鎖脂肪酸の中でも酢酸、酪酸、プロピオン酸によって違ってきます。

例えば、酢酸の場合、約15%が上皮細胞で消費され、残りは肝臓でエネルギー基質や脂肪の合成に利用されます。

酪酸の場合は、大部分は大腸上皮細胞のエネルギーとして消費され、残りが肝臓で脂肪合成に利用されます。

プロピオン酸においては、約50%が大腸上皮細胞のエネルギー基質として利用され、残りは肝臓で脂肪合成や糖新生の基質として消費されています。

このように、腸内細菌の活性や短鎖脂肪酸の供給が低下すると、たちまちエネルギー不足を引き起こすことになるのです。

また、短鎖脂肪酸は大腸のぜん動運動を促進し、便通を良くするとも言われています。

大腸、小腸に関わらず、腸管の上皮細胞が、体内への有用な物質の吸収と、有害な物質の侵入制限という2つの重要な機能を司るため、上皮細胞エネルギーの産生は人が生きていく上では必要不可欠なものだと言うのがわかります。

先に述べた、大腸上皮細胞のエネルギーが血液からの栄養供給によるものではなく、短鎖脂肪酸の働きに依存しているとすれば、尚更、短鎖脂肪酸の存在意義が増すことになりますね!

コメント