自己免疫疾患やアレルギー反応を予防する制御性T細胞の生成に短鎖脂肪酸が深く関わっています!

腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きについてですが、今日は5番目、

⑤免疫の働きを整える、です。

免疫と言う部分では、④腸管のバリア機能の強化もそうなのですが、今日は制御性T細胞のお話しになります。

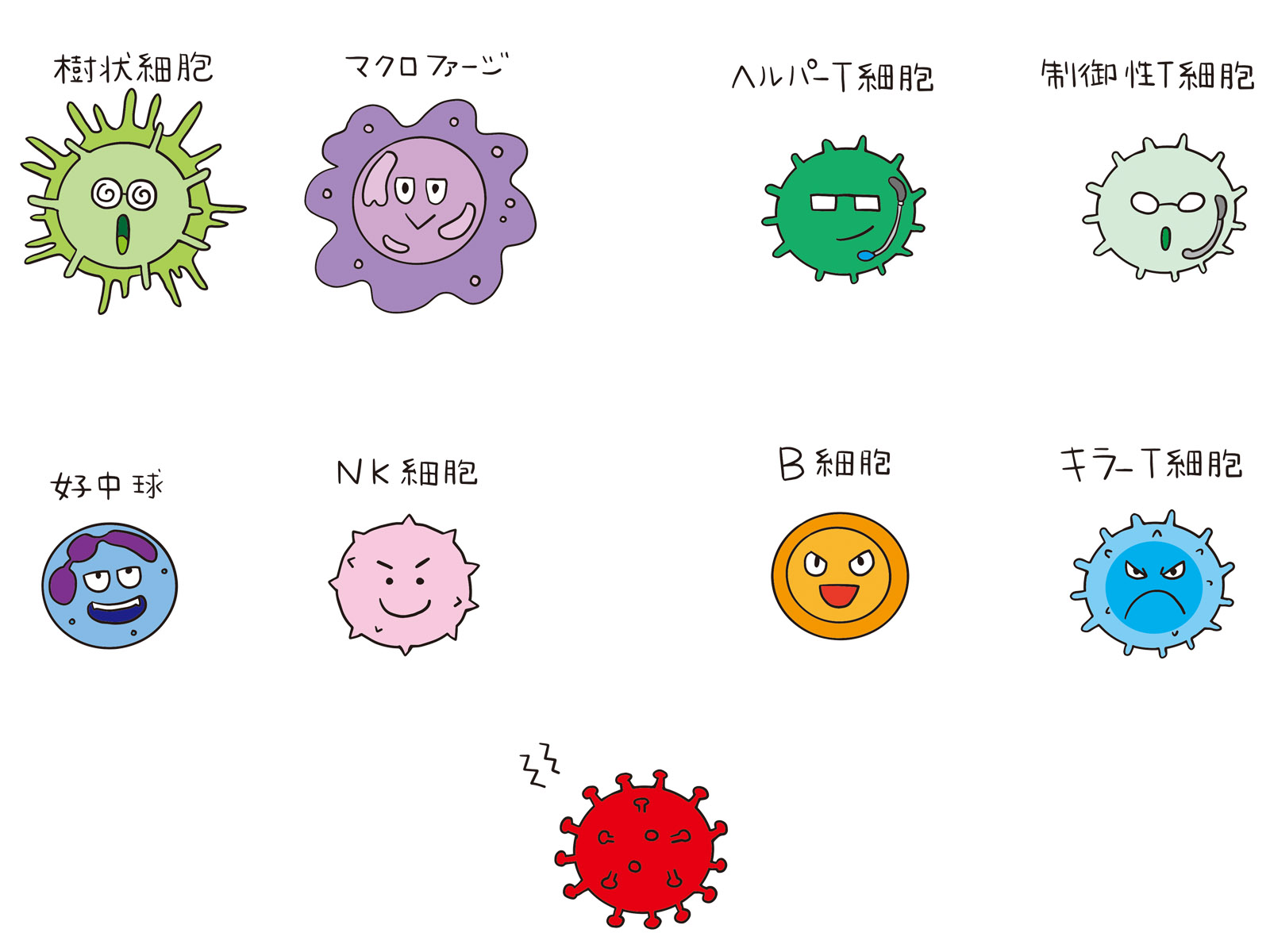

画像のイラストは免疫に関わる細胞を簡単に馴染みやすく?!描かれたものですが、一番右上の制御性T細胞(Treg細胞)が今日の主役です。

制御性T細胞は免疫系が自己の組織を攻撃することを防ぐ「免疫寛容」の維持に重要な役割を果たしています。これらの細胞は、様々なメカニズムを通じて免疫応答(異物の侵入に対し生体内で起こる反応)を抑制し、自己免疫疾患やアレルギー反応を予防しています。

わかやすくどういうことかと言いますと、通常の免疫細胞は、外敵などの「異物」を攻撃するのが仕事です。画像の制御性T細胞以外の細胞がこの異物を何らかの方法で撃退する仕事をこなしています。

これに対し制御性T細胞は、逆に免疫細胞の働きを抑えるのが仕事となります。

通常なら攻撃しなくてもよい物質に、免疫細胞が過剰反応してアレルギー症状を起こしたり、自分自身の組織を誤って攻撃対象にしたりしないよう、コントロールするのです。

この制御性T細胞を作り出すスイッチの役割を短鎖脂肪酸がしていると言われています。

実は免疫システムと短鎖脂肪酸との密接な関わりが解き明かされたのは、腸内細菌のDNAを丸ごと調べる「メタゲノム解析」が本格化してからですから十数年しか経っていません。

花粉症などのアレルギー症状も自己免疫疾患ですから、短鎖脂肪酸が有効に働き、制御性T細胞を上手くコントロールできれば、改善される方は多いのではないでしょうか。

逆に言い換えると、腸内細菌叢のバランスが悪かったり、酪酸菌が少なかったりと、短鎖脂肪酸の生成が十分に成されていないとも言えますね。

お薬で対処療法として服用し続けるより、根本的に腸内細菌叢を見なおすことが必要なのかも知れません。

コメント