西洋医学では胆嚢は無くてもいい臓器と認識されているのですが・・・

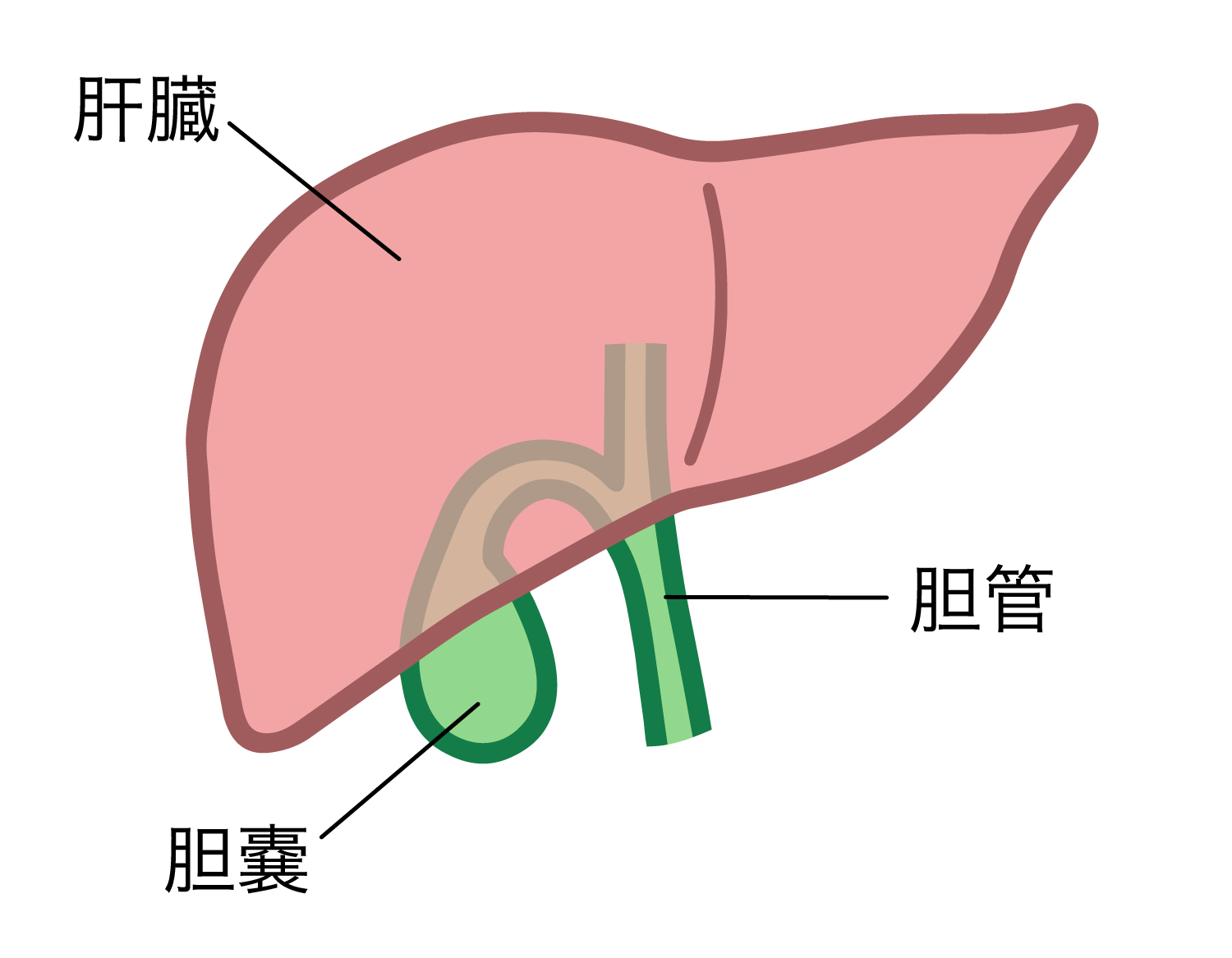

先日からこのコラムで胆嚢の話しが出ていました。画像を見ていただくと、肝臓と胆嚢は色んな意味でとても近しい関係にあります。

私の母は十数年前に胆嚢が腫れ、放置すると破裂して腹膜炎を起こす可能性があったため、緊急手術で胆嚢を全摘致しました。昔から胆石が溜まってはいたのですが何年もの間、この胆石は胆嚢の中で静かにしていましたが急に炎症を起こしたのです。

西洋医学では、胆嚢は必ずしも体内に無くてもいい臓器として認識されています。冒頭で述べましたが、胆嚢が無くなっても肝臓が胆嚢の機能を補完するようになるからです。

先日のコラムでもこのことは触れていますが、肝臓で作られた胆汁をいったん濃縮して胆嚢で溜めこみ、必要な時に分泌する、それが胆嚢の役割になります。

よって、仮に胆嚢が無かったとしても、直接肝臓から胆汁を分泌すれば良いわけで、胆嚢が無くても良い臓器と認識されているのはそのためです。

実際に私の母は、手術後退院してしばらくは脂っぽいものを摂取しないようにしてはいましたが、喉元過ぎれば熱さを忘れるではありませんが、その後すぐに気にしなくなり、脂っぽいものも摂取するようになりました。

これが少なからず肝臓に負担をかけていたことになるのかも知れません。

ここまでの話しでは、胆嚢はやはり無くても良い臓器なんだ!と思われるかもですが、中医学(東洋医学)ではまったく違った見方がされています。

私は国際薬膳師を取得していますが、国際薬膳師は中医学の基礎から始め、生薬や食に関する薬膳を幅広く学びます。この学びの中で、中医学では胆(胆嚢)は非常に重要な臓器として認識されているのです。

中医学では胆が無くてもいい臓器と言う認識は微塵もありません。

明日は、西洋医学の胆嚢と中医学の胆をちょっと深堀して見て行こうと思います。

コメント