麴菌は冷凍保存してもその効能は維持されるのでしょうか?

昨日は麹菌飲料の話しをしておりましたが、その元となる種麹は、白麴菌(アスペルギルス・カワチ菌)でした。実用例としては、焼酎に広く使われており、白麴菌は黒麴菌が突然変異して生まれたものだとされています。

そして、日本で麹菌と言えば、日本の国菌にも指定されているニホンコウジカビこと黄麴菌ですね。

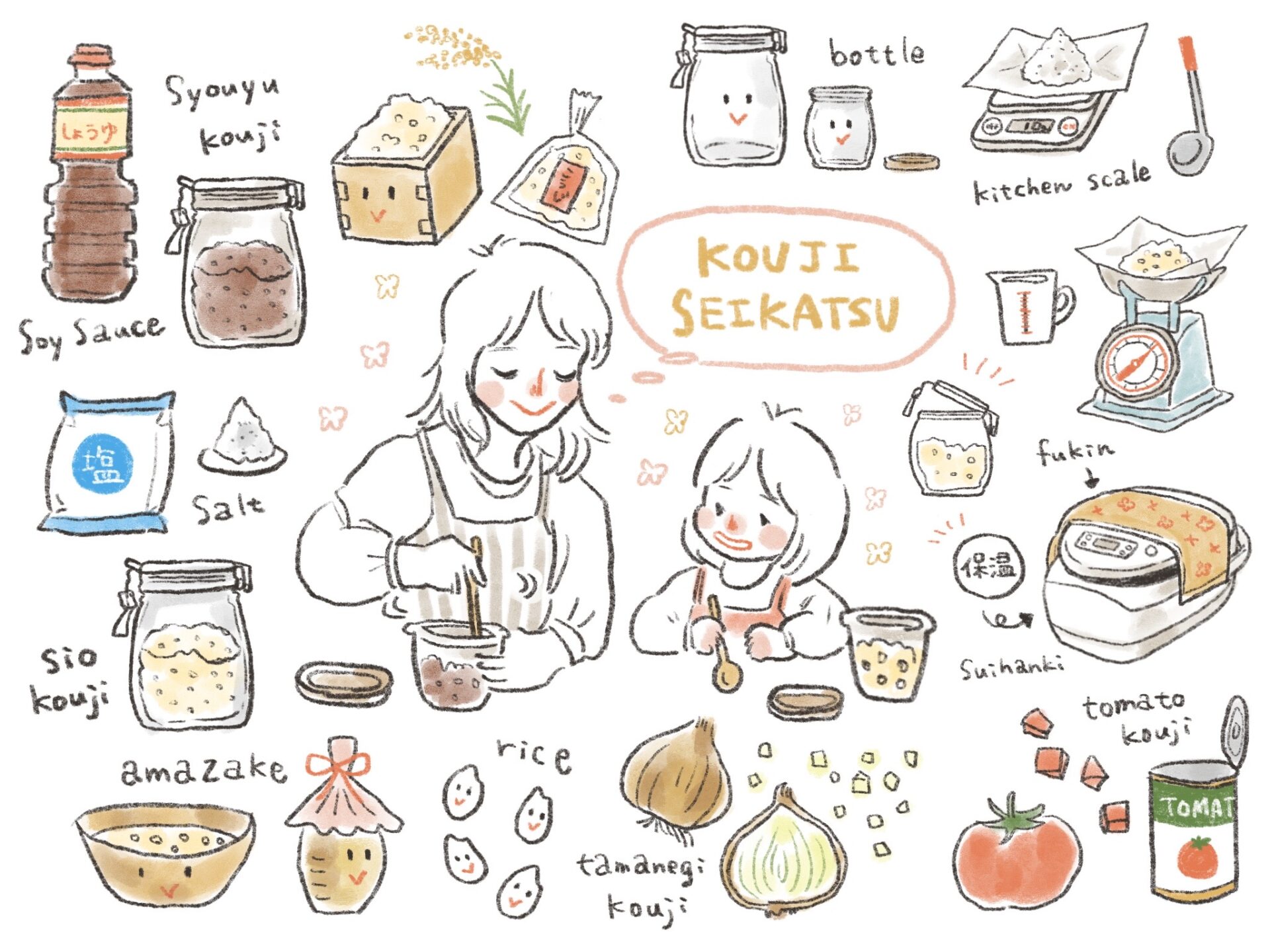

ご存知の通り、黄麴菌は日本の伝統食品であるお味噌や醤油、日本酒、そして甘酒や塩麹などにしても愛用されています。今日の画像は、麹生活(KOUJI SEIKATSU)として、おかあさんと子供が一緒に麹を使ってお料理している様が描かれています。

この麹菌に突っ込みを入れていくときりがないのですが、私は以前からずっと疑問だったことがあります。

この麴菌、その元となる種麹と呼ばれるものは、種麴屋さん、通称‟もやし屋さん”で育てられ保存されています。多くの麴を扱うお店は、このもやし屋さんから麹菌を調達しています。

このもやし屋さんですが、全国でも数えるほどしか現存しておらず、麹菌を今後摂取していくにはとても重要なところなのですが、私が疑問に思っていたこととは保存方法なのです。

麹菌はとても弱い菌ですので、放っておくとすくに弱ってしまうため、どうやら冷蔵ではなく冷凍保存(-80℃)されているようなのです。

私が疑問に思った発端は、酒粕を冷凍保存しても麹菌の効能は変わらないかどうかと言うところでした。

それでスーパーで冷蔵保存されている酒粕をすぐに粕汁にした時と、冷凍保存したものを酒粕に利用した時と、比べてみたのです。

味覚や、粕汁自体の出来上がりは変わりませんでした。では何で比べたのか?

ちょっとお食事中の方は読み飛ばしていただきたいのですが(笑)、翌日、翌々日の便量が変わるかどうかを比べて見ました。

以前のコラムでもお伝えしましたが、粕汁を飲んだ翌日や翌々日は、便量が通常の1.5倍になると言うお話しです。これは、腸内細菌が活性化したり、脂肪分をかすみ取ってくれる、そう私は理解しているのですが、便秘解消であったりゆくゆくはダイエット効果も期待できると、酒粕には魅力的な力が備わっているのです。

酒粕すなわち麴菌の成せる技なのですが、どうやら冷凍していてもその効果は維持できているように感じました。

実際、もやし屋さんでは冷凍保存しているようで、冷蔵保存よりも麹菌のためにはいいそうです。

もちろん、酒粕を作る際には熱しますから、その段階で麴菌は死んでしまうのではと思うのですが、ここは死んだ菌でもその有効成分が作用するということで問題ないのかなと思います。

何やら奥が深い麴菌ですが、今後もこの麴菌についてはより突っ込んでいきたいと思います。

コメント