人間の体は弱アルカリ性にすべきなのに、なぜ腸内は弱酸性に保つ必要があるのか?

今日から腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きについて詳しく見て行こうと思います。

今日は、その1番目で、

①腸内を弱酸性に保ち、有害菌の発育を抑え、有用菌の発育を促す

についてですが、有害菌、有用菌については昨日のコラムで触れております。

‟腸内を弱酸性に保つ”というところについてですが、人間の体は弱アルカリ性に保つべきと言うのは良く聞く話しです。そのために酸性化を防ぐ抗酸化作用のある食材を摂り入れるべきことは、私のコラムでも何度も書いて参りました。

ではなぜ腸内は弱酸性に保つ必要があるのでしょうか?

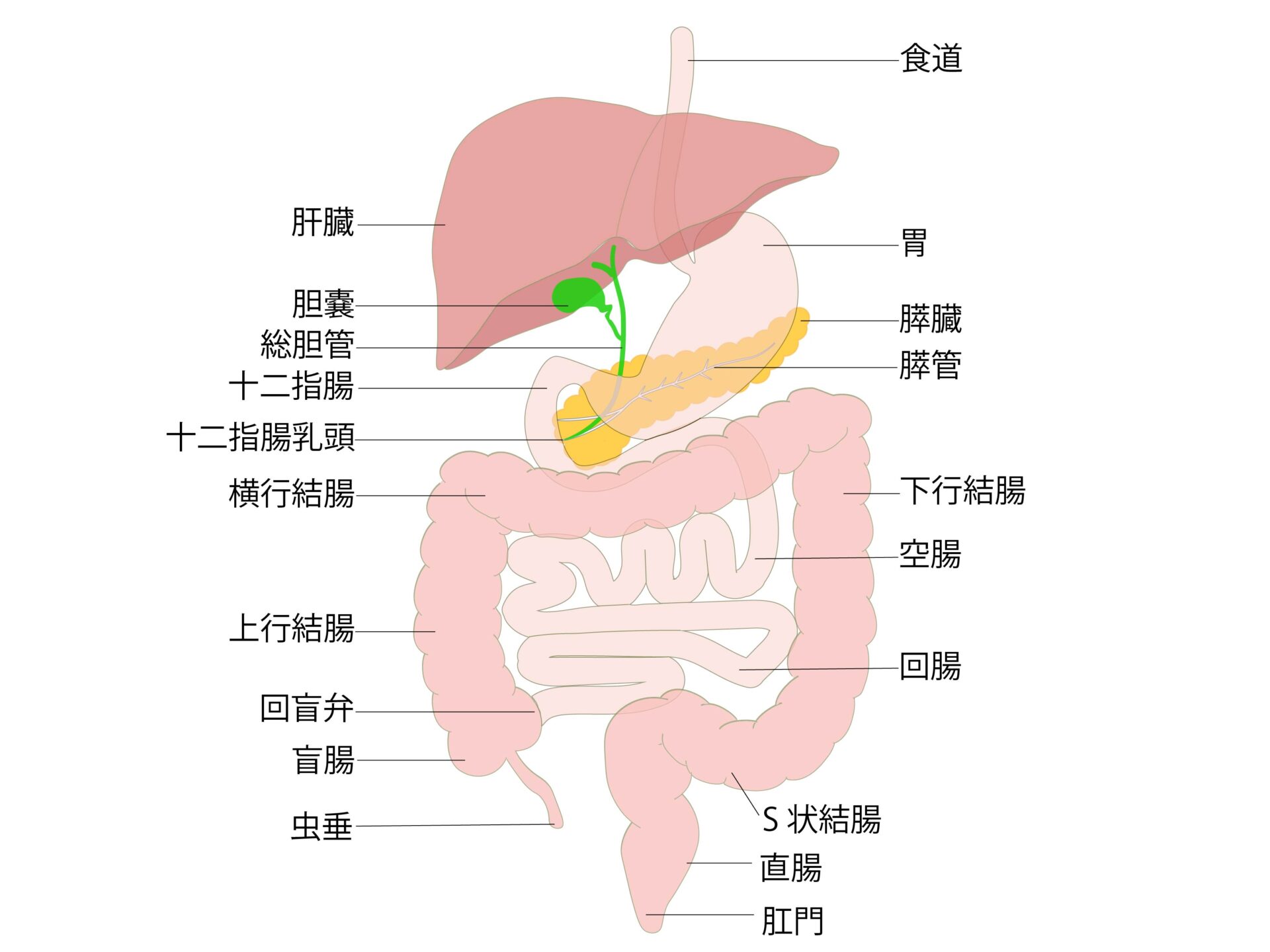

今日の画像は食道から肛門までの消化器管をイラスト化したものです。口腔の部分はカットされていますが、食物や外気は口から入り、食道を通って胃に入ります。十二指腸を経て小腸、大腸、そして肛門へという経路をたどります。

よく言われるのが、これら消化器管の表面は体の内側ではなく外側にあるというものです。

食物や外気から細菌やウイルスは消化器官の表皮から侵入します。免疫機能にも関わる話しになりますが、表皮は細菌やウィルスが嫌う酸性化にしておく必要があります。

この弱酸性化にひと役買っているのが、腸内細菌が生み出す短鎖脂肪酸だと言うわけです。

それを考えると短鎖脂肪酸を生み出す腸内細菌の存在がいかに重要かがわかります。短鎖脂肪酸を生み出すのは、酪酸産生菌ですから、そこに至るまでの「菌の代謝リレー」を食からどう摂り入れるかが勝負になると言うわけです。

改めてですが、水溶性食物繊維やオリゴ糖を積極的に摂り、麹菌、酵母菌、納豆菌などの糖化菌を摂り、乳酸菌、ビフィズス菌を活かし、酪酸産生菌にバトンを渡す。この菌の代謝リレーです。

腸内細菌が私たちに与える影響は計り知れないですね!

コメント