肝臓の腫瘍マーカー、AFP(α-フェトプロテイン)とPIVKA-IIについて

昨日のコラムで免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)の1回の投与で、肝臓の腫瘍マーカーAFP(α-フェトプロテイン)が3分の1に減少したとお伝えしました。

今日はその具体的な数値とともに、他の血液検査の数値も検証したいと思います。

そもそもの触診で腫瘍が小さくなっていることは確認していたのですが、改めて血液検査の結果を見ると、著しく他の数値も改善されていることに気づきます。

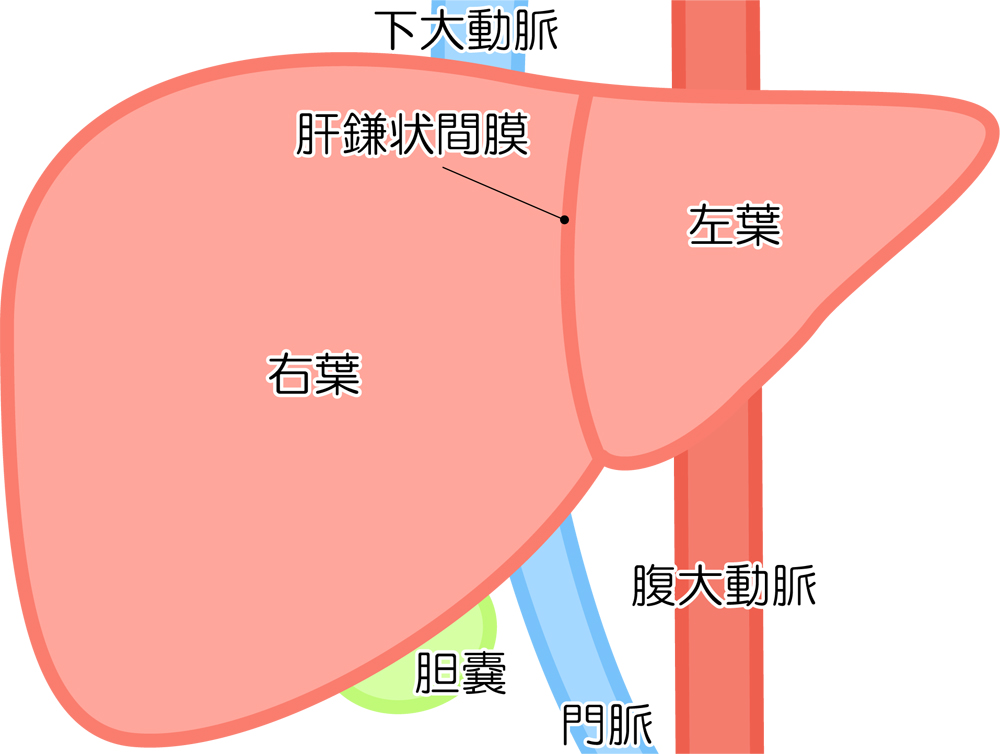

まず、肝臓の腫瘍マーカーは2つが用いられています。1つが、AFP(α-フェトプロテイン)と言われるもので、簡単に言うと血液中のたんぱく質の量で計測しています。

AFPは胎児の肝臓や卵黄嚢で大量に生成されますが、妊婦以外の大人でいうとその量は激減し、基準値は0~10ng/mLです。

そして、もう一つの腫瘍マーカーは、PIVKA-IIと言われるもので、こちらも肝臓で産出される異常なたんぱく質です。基準値は~40mAU/mLです。

私の母の場合、1回目の投薬(6月6日)の1週間前に計測した際には、AFPは24447、PIVKA-IIは481と、桁外れな異常値を示しておりました。

そして、1回目の投薬の後、その3週間後6月27日の2回目の投薬前の血液検査では、AFPは7200まで低下しておりました。PIVKA-IIは当日検査結果が出ていません。

AFPに関してもちろん、数値的には未だ桁はずれですが、10ng/mL以下が正常値(20ng/mL以下が臨床的にカットオフ値)、200~400ng/mLなら肝臓がんの可能性が高い、400~1000ng/mLならその可能性がより高まるというのが基準値となります。

ただ、数値は桁外れですが、触診で腫瘍自体が縮小していること、また、他の血液検査結果も改善していることから、余談は許しませんし副作用も気になるところですが、ひとまずは今回の投薬は効果があったと判断はしています。

明日は、他の血液検査結果について、好転している結果が表れていますので、そちらを見て行こうと思います。

コメント