リンパ球の中のT細胞の働きについて

今日はリンパ球の中でも、免疫チェックポイント阻害剤と深く関わっているT細胞についてです。

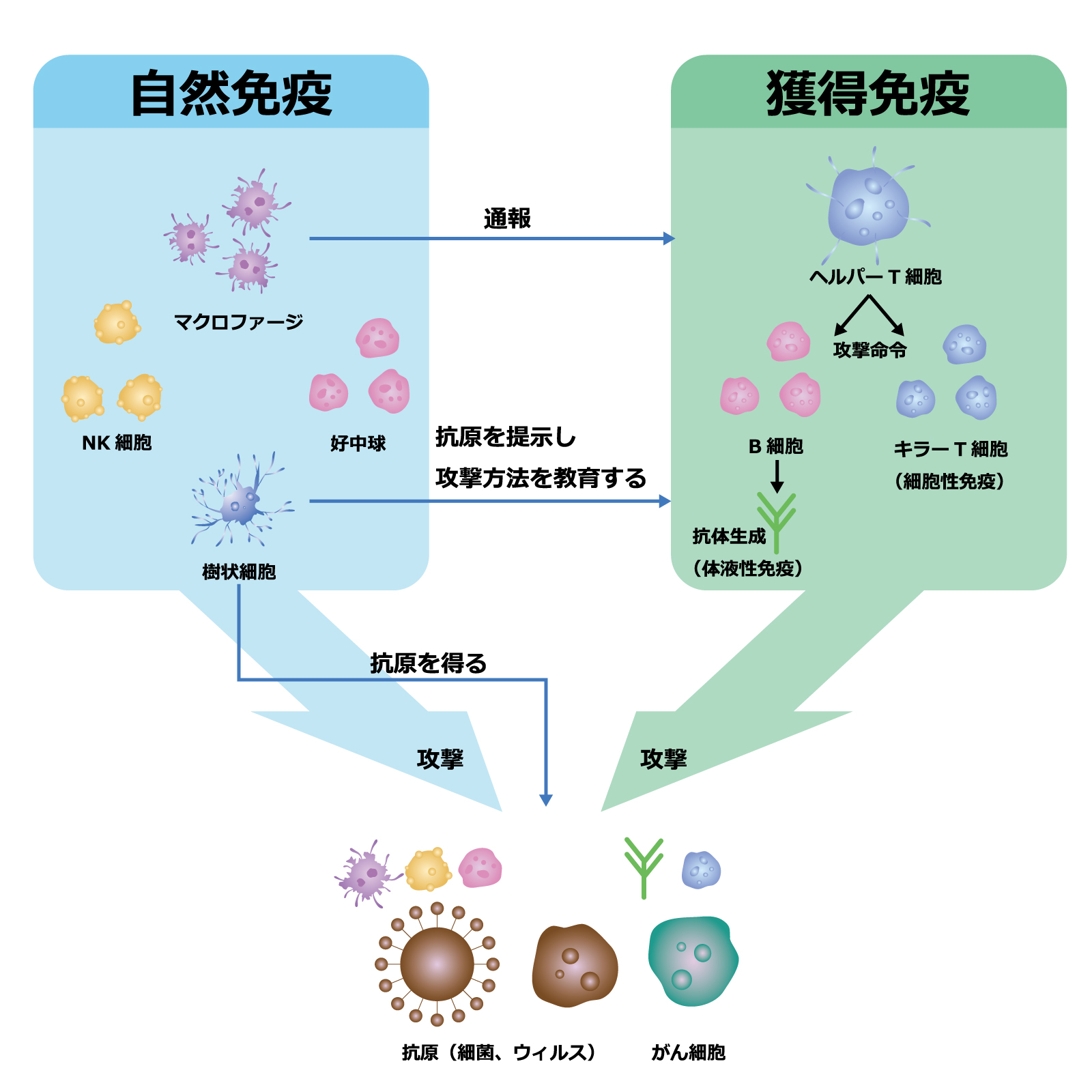

以前のコラムでもこのT細胞には触れていますが、T細胞は主にヘルパーT細胞、キラー細胞、そして制御性T細胞の3つに分類されます。

T細胞はリンパ球の60~80%を占めると言われています。

まず、ヘルパーT細胞は、樹状細胞から抗原の情報を伝達してもらうことで、キラーT細胞に指示を出す司令塔の役割があります。そして昨日出てきたB細胞や細菌たちを貪食するマクロファージを活性させます。

次にキラーT細胞は、ヘルパーT細胞から指令を受けて、ウイルスなどに感染してしまった細胞を破壊します。

最後に制御性T細胞は、細胞の過剰な働きをコントロールし自己免疫疾患を防ぎます。間違った攻撃に待ったをかける役割なんですね。

今日の画像は以前にも使いましたが、それぞれのT細胞がどこに位置しているかが明確になっていて非常にわかりやすいかなと思います。

免疫チェックポイント阻害剤に話しを戻しますが、癌細胞はこのT細胞の鍵穴に結合し、攻撃を仕掛けない(異物ではない)ように認識させ増殖していきますが、免疫チェックポイント阻害剤がこの結合を遮断するというわけです。

免疫チェックポイント阻害剤でも2種類あり、T細胞側の手をPD-1、癌細胞側の手をPD-L1としています。

京都大学の本庶先生が研究開発されたオプジーボはPD-1で、他にキイトルーダ、リブタヨなどがあります。

また、今回肝細胞癌に投与されているものはPD-L1で、テセントリクという免疫チェックポイント阻害剤になります。

ちなみに、私の母が免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)を投与され、1回目の投与で腫瘍マーカーが3分の1になったとお伝えしましたが、リンパ球の数値も改善し基準値に近いものに回復していました。

リンパ球の60~80%がT細胞ということで、テセントリクがPD-L1 を遮断したことにより、T細胞自身の攻撃力が増すことになったのか、それとも他の要因があったのかは、後日検証したいと思います。

コメント