麹、麹菌、種麴・・・の意味の違いとは!?

昨日のコラムで麴菌について触れましたが、今日はもうちょっとわかりやすく麴菌について見て行こうと思います。

昨日、種麴の話しが出て参りましたが、麹や種麹、麹菌、様々な呼び名がありますが、私自身もその違いが最初は良くわかりませんでした。

麴と言えば米麹で、日本酒や味噌、醬油に使われるものと言う認識で、その元となるのが種麹!?いや種麴って?という感覚でいました。

発酵を勉強するようになり、ようやくそのあたりが理解できたのですが、今日はこれらの違いを含めてお伝えできればと思います。

麹を扱ったお店「かわしま屋」さんのHPにわかりやすく書かれていましたので、一部引用してお伝えします。

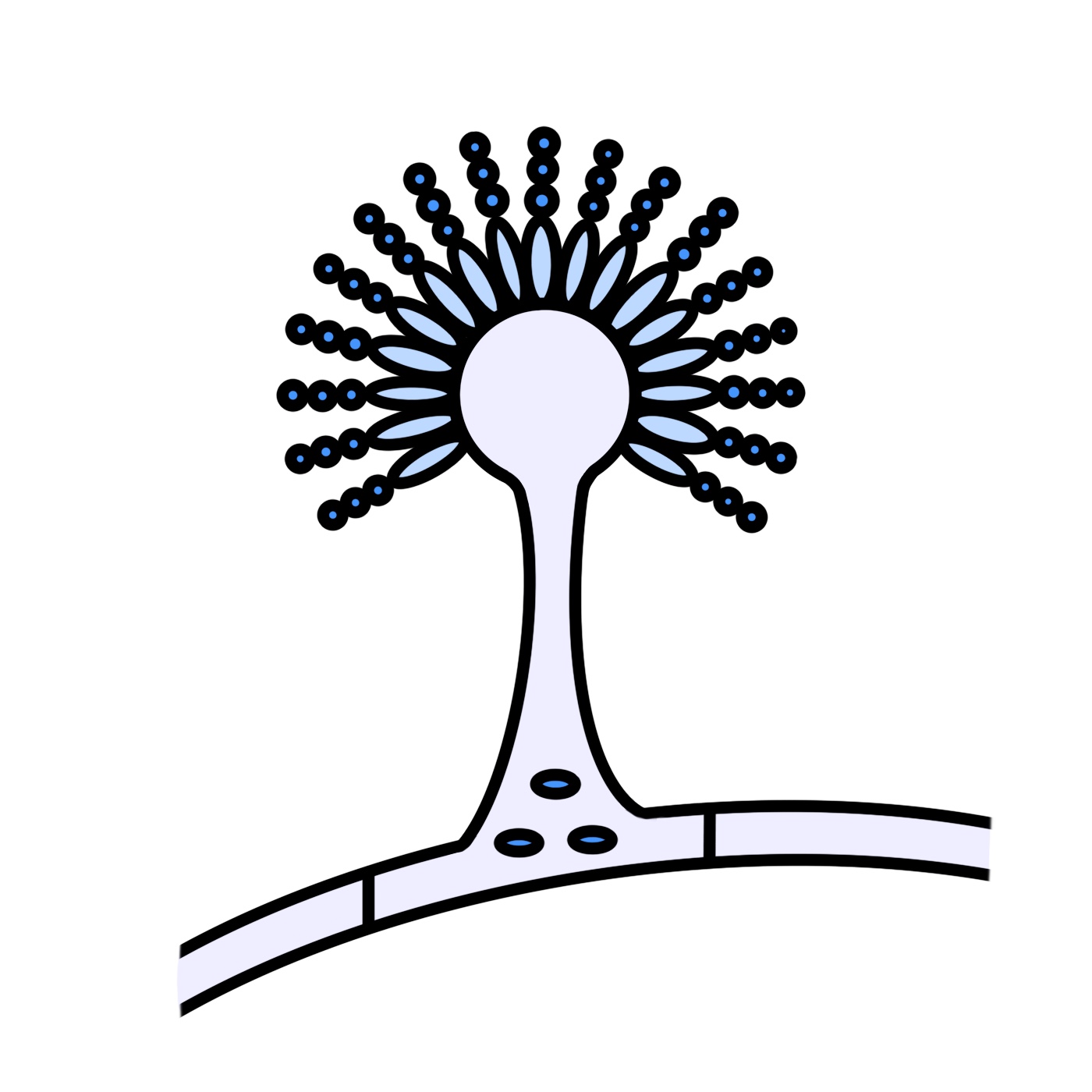

まず、麹菌とはコウジカビのことで、日本の国菌とも言われるものが‟ニホンコウジカビ”で黄麴菌のことを指します。

そして、麴菌から菌の文字を取った‟麹”は穀類などにコウジカビ(麴菌)を繁殖させたものになります。現代では種麹を使って作られます。

ここで‟種麴”というワードが出て参りました。種麴はコウジカビを米などで培養し、胞子を集めたものになります。要するに麹菌の胞子にあたる部分なんですね。

昨日のコラムでお伝えした、種麴屋さん、別名‟もやし屋さん”は、この種麴を作るところで、全国に数社しか現存していません。その数社のもやし屋さんは、それぞれ独特の種麹を作っているようで、その特徴に合わせて麴を使った製品が出来上がります。

どうして全国に数社しかないのか?ですが、種麴を作るのが非常に難しい条件をクリアしないと出来ないのと、やはり企業活動なので需要と供給のこともあり、採算をしっかり取って営業していくメリットの部分もあるのでしょう。

麴は今後も摂り入れていきたいものですから、もやし屋さんには頑張ってもらわないとと、以前から思っております。はい!

明日も麹についてです。

画像は、麴菌ですが、先日のイラストとはまた別のタッチのイラストを掲載しました。

コメント