<免疫チェックポイント阻害剤>PD-1 のオプジーボよりPD-L1のテセントリクの方が奏効率は高いのでしょうか?

今日のコラムは昨日の続きになります。

肝細胞癌で免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)の3回目の投与を終えました。

昨日のコラムでもお伝えした通り、2回投与後の腫瘍マーカーが劇的な低下を示しましたが、なぜ急激に低下するに至ったかを検証深堀していこうと思います。

主治医の先生とは、テセントリクとアバスチンのダブル処方が功を奏しているのではと話しをしておりました。

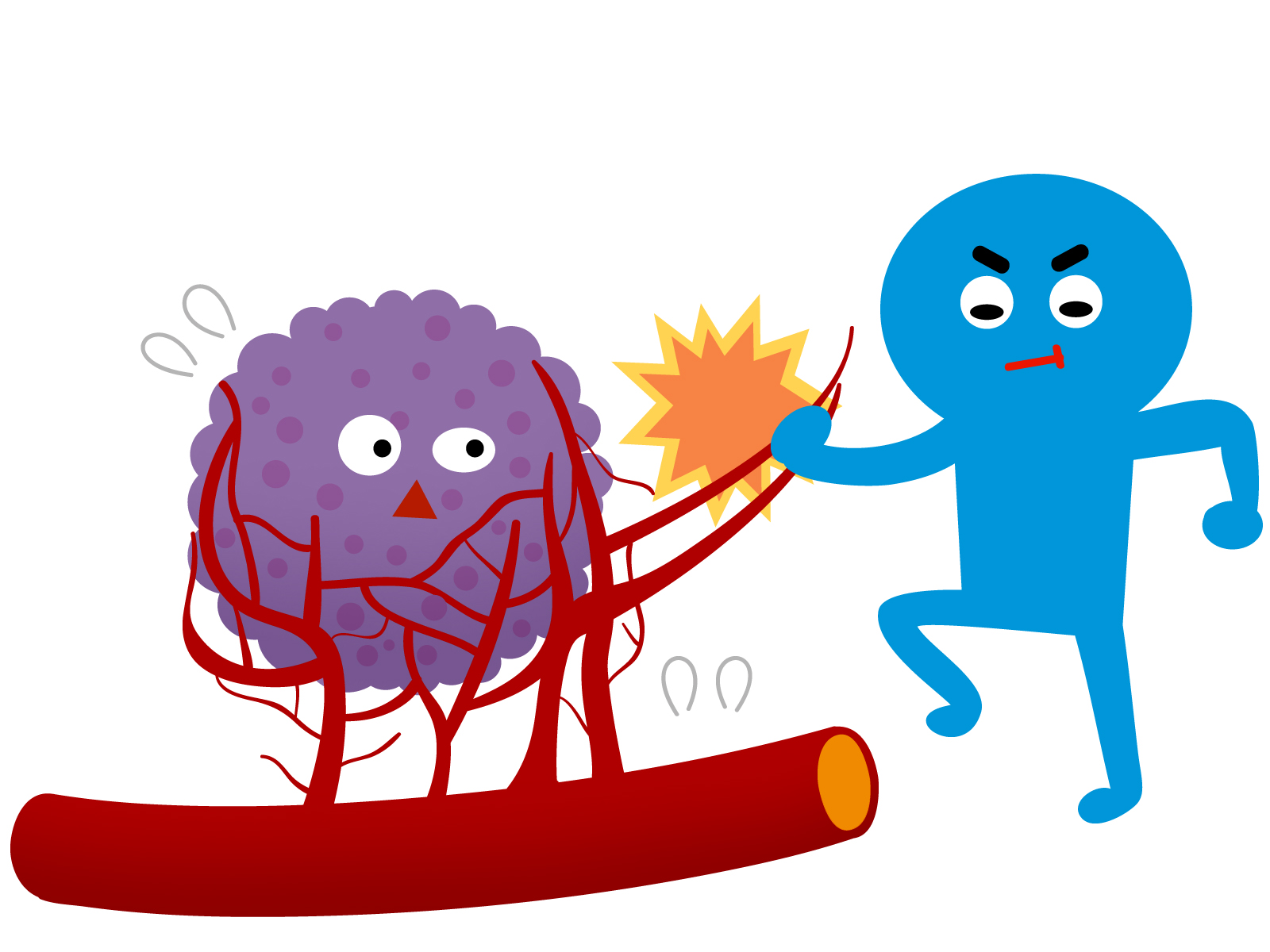

癌細胞がT細胞の攻撃を防御するために、T細胞と手を結び異物ではないと隠れ蓑を使うため、その手を遮断するための免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)、そして画像のように癌細胞が血管から栄養素を摂り入れるために、新生血管を作るのを阻害する血管新生阻害剤(アバスチン)の両面から防御しているからだと言うことです。

この免疫チェックポイント阻害剤には、オプジーボのようにT細胞側の手の部分(PD-1 )と、テセントリクのように癌細胞側の手の部分(PD-L1)がありますが、主治医の先生はオプジーボよりのテセントリク、すなわちPD-L1の方が効果が出るとおっしゃっていました。

オプジーボは、ほとんどの癌に保険適用されていますが、私も今回の肝細胞癌についてはテセントリク(PD-L1)の選択が正しかったと思います。

そして、乳線癌の先生とたまたまお会いして話す機会があったのですが、先生は今回の肝細胞癌について進行が異常に早かったので、その分、縮小するのも早くできたのではとおっしゃっていました。

しぶとい癌は、新生血管をがちがちに絡めるのでしょう。その癌を除去するのは手がかかるともおっしゃっていました。

私もその意見には同意で、アバスチンが容易に効いたのはそのためかもと思っております。

オプジーボ、テセントリクともに癌治療の標準治療であることは間違いないのですが、今後はPD-L1の免疫チェックポイント阻害剤が主流になるように思うのですが、どうでしょうか。

ちなみに今回の肝細胞癌だけでなく、大腸がんも乳がんも高齢者の割には、進行が異常に早かったことについて、私自身は察しはついていますが、そのことについての発言は差し控えたいと思います。

明日も検証深堀を続けていきます。

コメント