代謝マップっていったい何?

昨日は腸内細菌が関わる菌の代謝リレーの話しでしたが、人は生体内で行われる化学反応、すなわち代謝がなくては生きていけません。

例えば、ご飯を食べると米の主成分はでんぷんですが、でんぷんは高分子なため、そのままでは体内に吸収できません。よって、口腔内や十二指腸から発せられるアミラーゼと言う酵素によって糖に分解されます。

分解されたほとんどの糖(グルコース)が腸内で毛細血管内に吸収されます。

血液中に運ばれた糖はそのままではエネルギーにできないため、インシュリンによって細胞内に取り込まれます。そして細胞内のミトコンドリアにより糖は様々な反応を起こし、ピルビン酸に変化します。

このピルビン酸がTCA回路と呼ばれる反応回路を経て、ATP(アデノシン三リン酸)が生成されます。このATPが生物が生きる上で必要なエネルギーとも言える物質になります。

これらの化学反応はでんぷんがエネルギーになるための代謝の1つに過ぎないのですが、これ以外にも人の体の中ではありとあらゆるところで代謝が行われています。

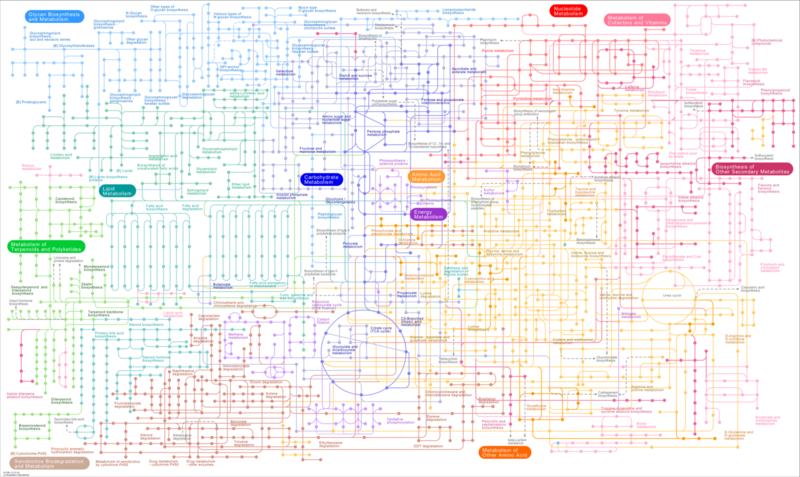

それをわかりやすく図式化しているのが、京都大学理化学研究所が出している「代謝マップ」(画像)になります。

このマップは以下のリンク先から、選択した反応系、酵素を閲覧することができます。↓

http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?map01100

では、昨日お話しした、麴菌や納豆菌などの糖化菌や、乳酸菌、ビフィズス菌などが絡んだ菌の代謝リレーは、どう関わっているのでしょうか?

これについては、明日お伝えできればと思います。

コメント