脳腸相関とは?そしてMCI(軽度認知障害)との関係性は?

MCI(軽度認知障害)についての今日は3日目ですが、今日はいよいよ「脳腸相関」についてです。

脳腸相関は腸内細菌とも深く関わっていますので、これまでのコラムでも触れてきましたが、改めて、MCIからも見て行きたいと思います。

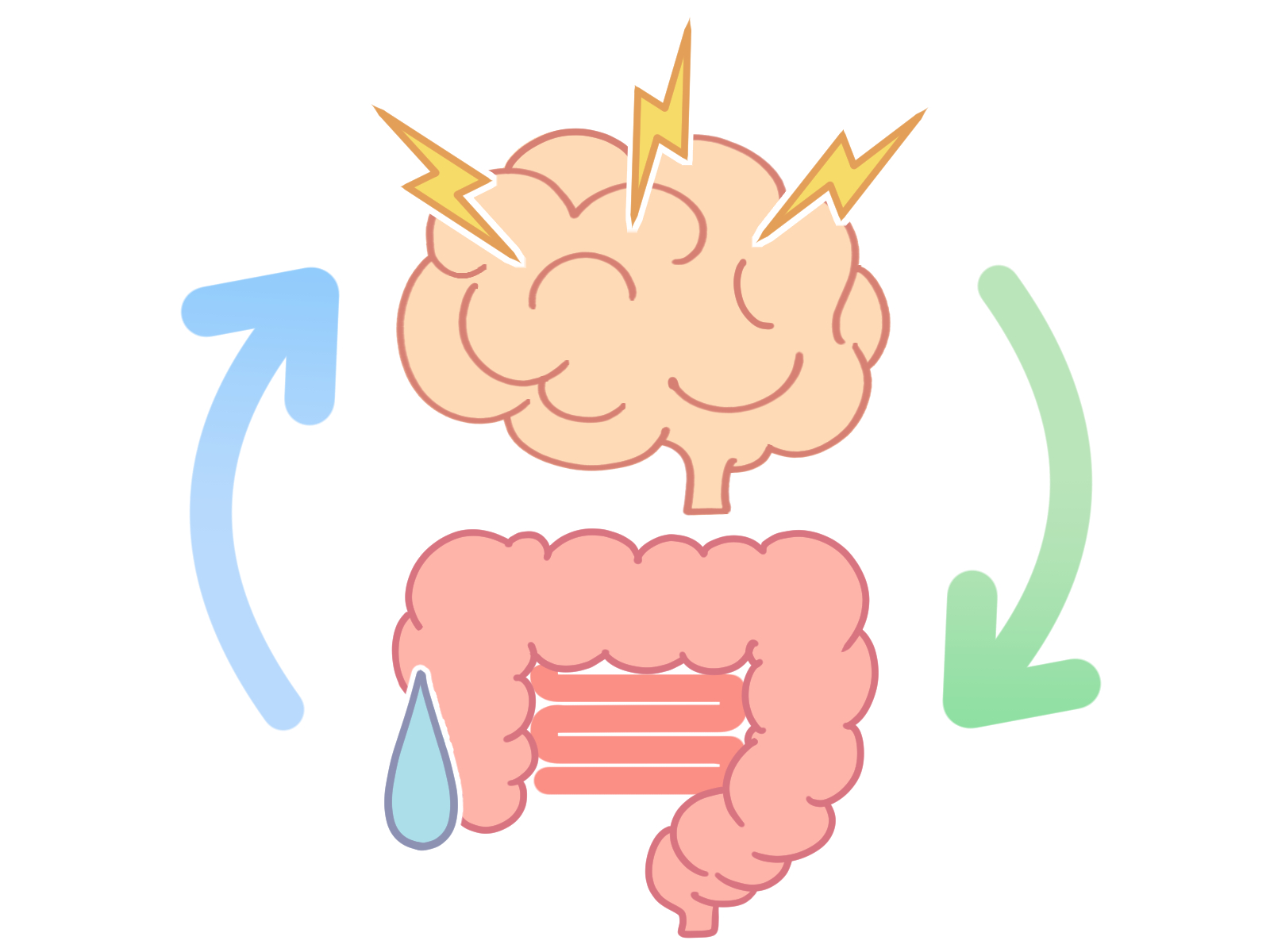

そもそも脳腸相関とは、脳と腸とが互いに情報を伝達し合い、双方向で作用しあう関係にあると言うことで、先日の山元先生は脳と腸は会話をしていると表現されていました。

具体的には、脳から腸に対しては、ストレスを脳が感じると下痢症状を起こすと言うようなもので、過敏性腸症候群の方は、まさに脳腸相関で腸の状態が乱れているということですね。

逆に腸から脳に対しては、ある毒物を腸に入れると脳に障害が出たり、腸の神経を切断すると脳に影響が出たりするようです。それも1年くらいかけて出現するらしく、決して血流の悪化によるものではないと、おっしゃっていました。

これらはまさに、脳が悪くなれば腸も悪くなり、その逆もしかりと言うことですね。

そして、これらは、腸内細菌を整えることでカバーできると言うことです。

MCIに影響を与える腸内細菌として、例えば、バクテロイデス菌が多い人はMCIが多い傾向があるとか、ファーミキューテス菌(門)が多い人は、MCIが少ないとか、こちらは3年前ほどのデータで示されていました。

ただ、バクテロイデス属とファーミキューテス門の対比は、デブ菌、痩せ菌でよく対比されますが、必ずしもそうではなく、欧米人と日本人など種族で異なるデータが出ていたり、これだけで判断するのは危険なのです。

よって、一概にMCIとの関係性もあるなしでは語れないと思います。

むしろファーミキューテス門の腸内細菌が多い人は、酪酸菌を生成しやすく、短鎖脂肪酸を産み出し、免疫機能は高い傾向にあると思いますが。

そう考えると、ファーミキューテス門が多い人がMCIは少ない説は納得できるのですが。

明日は、この腸内細菌を持つ人はMCIの人が少ない、特定した腸内細菌をご紹介します。

コメント