中医学で言う五臓六腑の概念は約2000年前に書かれた「黄帝内経」にその起源は遡ります

昨日のコラムでは、西洋医学で言う胆嚢と中医学の胆についての認識の違いを、人体に必要でないか、必要であるかという、とても重要な視点で見ました。

今日は中医学ではどのように胆を捉えているかを見て行きます。

そもそも胆が中医学において認識されたのは、約2000年前に書かれた「黄帝内経」がその起源となります。黄帝内経とは素問と霊枢の二編に分かれる全18巻からなる、中医学の理論体系を基礎から創り上げた中医学の経典と呼ばれるものです。

この黄帝内経・素問の五臓別論の中に、こんな記述があります。以下現代訳したものですが「五臓というものは、精気を貯蔵して出さない。そこで常に精気が充満しており、胃腸のように水穀が充実していることはない。六腑は消化した食物を伝送するものであり、貯蔵することは出来ない。そこで水穀は充実しているが精気が充満することはない。」と記述されています。

すなわち、五臓は精気を充満させて貯蔵し、六腑は水穀を受納・消化し運んでいく働きがあると、蔵と腑を分けて考えています。

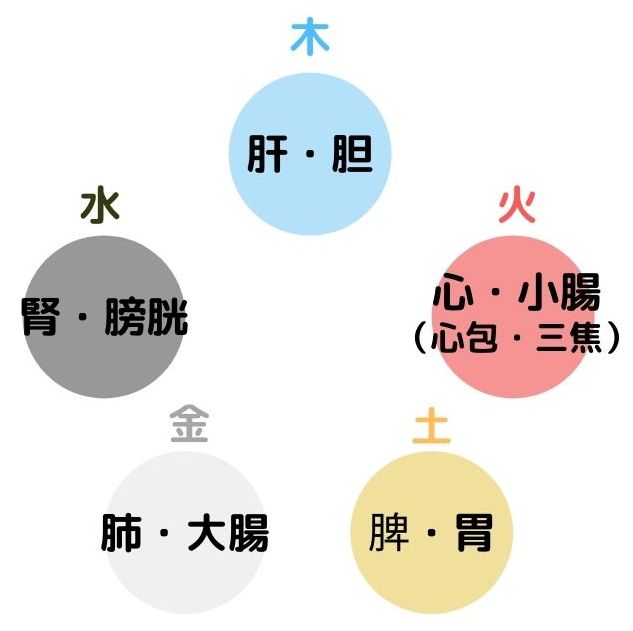

ここで出て参りましたのが、五臓六腑で、五臓とは、肝・心・脾・肺・腎の5つの蔵ののことを指し、六腑とは、胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦のことを指します(画像)。

そしてもう一つ、奇恒の腑として、胆・脈・脳・骨・髄・女子胞(子宮)の6つの組織・器官のことを分けて認識しています。

中医学ではこれら3つ(五臓六腑と奇恒の腑)を「臓」として、それぞれの臓腑の解剖・生理・病理を総合的にまとめた観念として表しています。

ここで、注目すべきは、胆が六腑と奇恒の腑の両方にまたがっていることです。

これだけを見ても胆がとても重要な臓器であることは間違いないようです。

明日詳しく見て行きます。

コメント