T細胞にブレーキがかかる仕組み「免疫チェックポイント」とはどのようなからくりなのか!?

免疫チェックポイント阻害剤と言えば、免疫療法の1つで、すでにがん治療の標準治療となっているものです。

ここからは、この免疫チェックポイント阻害剤の仕組みを見て行きます。

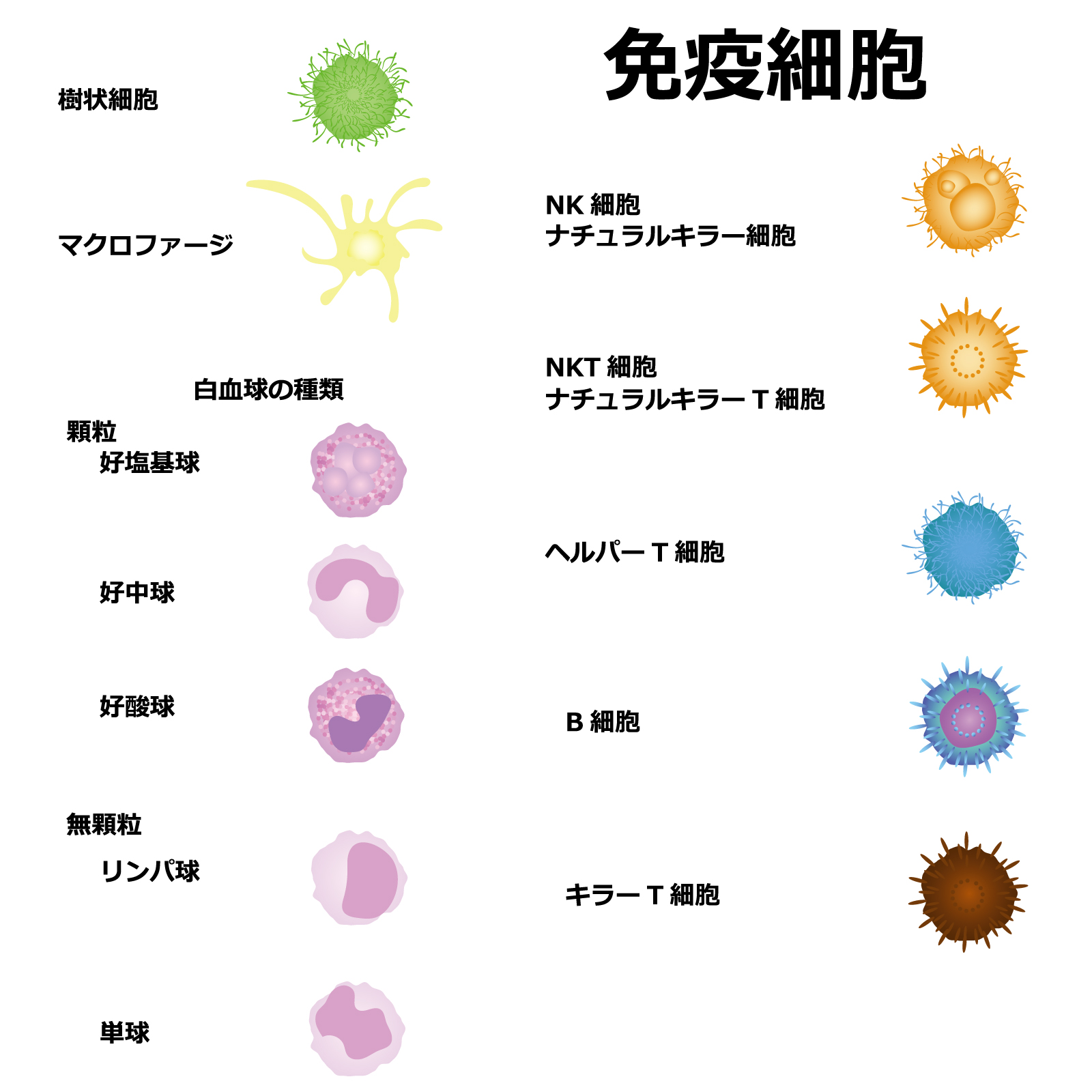

人の免疫機能においては、免疫細胞と呼ばれる血液中の白血球などが中心的な役割を担っています。画像は、免疫細胞の一覧をイラスト化したものです。

この免疫細胞のうち「T細胞」にはがんを攻撃する性質があり、免疫療法ではこのT細胞が重要な役割を担います。ちなみに、T細胞は、キラーT細胞、ヘルパーT細胞、そして画像にはありませんが、制御性T細胞に分かれ、それぞれの役割があります。

がん細胞は健康な人体においても常に身体のどこかで作られ、都度、T細胞によって撃退され続けています。しかし、免疫低下でT細胞が弱まったり、がん細胞がT細胞にブレーキをかけていたりすると、がん細胞が排除しきれない状態になります。

がんが発症すると言うことは、まさにその状態に陥ることなのです。

免疫療法とは、免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法ですが、免疫療法のうち効果のあるもののほとんどが、T細胞ががん細胞を攻撃する力を保つ、すなわちT細胞にブレーキがかかるのを防ぐ方法と、T細胞ががん細胞を攻撃する力を強める方法になります。

今回の免疫チェックポイント阻害剤については、がん細胞がT細胞に働きかけ攻撃しないようにブレーキがかかるのを防ぐ方法と言うことになります。

では、その仕組みを見て行きます。

T細胞の表面には「異物を攻撃するな!」と言う命令を受け取るためのアンテナがあります。これはいわゆる免疫チェックポイント分子の働きによるものですが、がん細胞はこのアンテナにくっついて、「攻撃するな」という命令を送ることでT細胞の力を妨害します。

反対にがん細胞にもアンテナがあり、T細胞のアンテナに結合して「異物を攻撃するな!」という命令を送ります。すると、T細胞にブレーキがかかりがん細胞は排除されなくなるのです。

このように、T細胞にブレーキがかかる仕組みのことを「免疫チェックポイント」と言い、免疫チェックポイント阻害剤はT細胞やがん細胞のアンテナに作用し、免疫にブレーキがかかるのを防ぐ働きをします。

T細胞とがん細胞の結合を遮断する具体的な免疫チェックポイント阻害剤については、明日お伝えいたします。

コメント